教师按下暂停键,教室里安静得仿佛能听得到学生们的心跳。就在刚刚,老师播放了一段长达数分钟的外语视频,时间长、语速快、专业词语多……现在,谁能把它翻译成中文?

对于本科生而言,这样的难度显然“超纲”,但这却是深圳大学本科微专业《专题交替传译》课堂上的日常训练一幕。以非常规的方式,培养口译拔尖人才,敢于挑战这“高难度”的教学任务,就是外国语学院教授张吉良。

在深大长达29年的执教生涯里,张吉良一直在给自己“上难度”,给学生“上强度”,创新性地将研究生阶段的会议口译训练,融入到本科人才培养体系中。也正是在他“超纲”的严格要求下,一批批学生完成了从“菜鸟”到“专业”的蜕变。

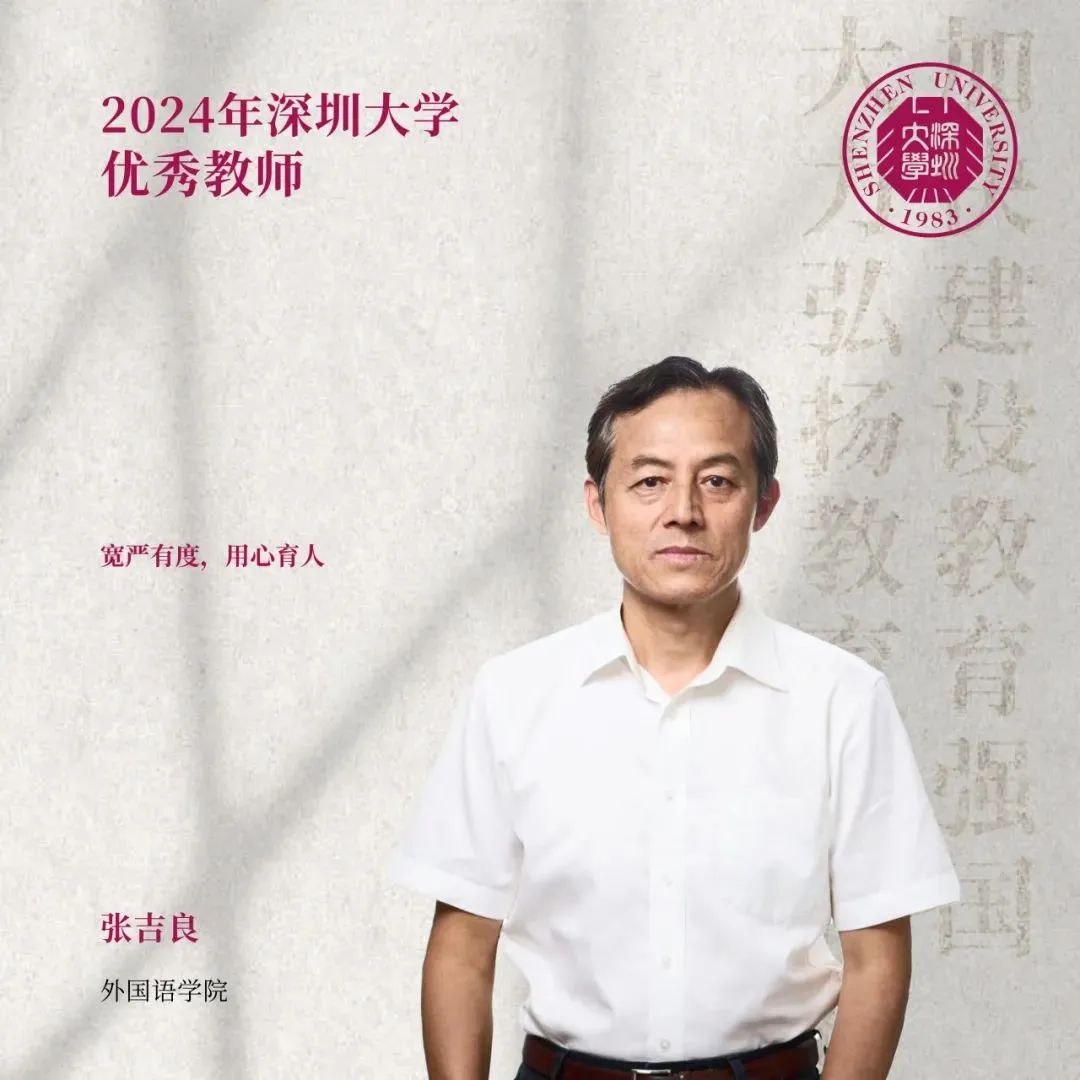

今年9月,张吉良被评为“2024年深圳大学优秀教师”,11月获得深圳大学“年度杰出本科教师”光荣称号。

打破常规,开创口译实验班

2014年,为响应学校“因材施教,人尽其用”的号召,张吉良牵头创办了外国语学院“英汉高级口译实验班”(2020年更名为英汉高级口译微专业)。

当时,国际口译员协会训练委员会规定:会议口译人才培养应放在研究生阶段。然而,张吉良在多年的教学实践中观察到,不少学生在本科阶段已经具备了学习口译课程的能力。于是,他带领团队打破常规,发起了“看似不可能”的挑战。他说:“在英汉高级口译实验班,我们越了‘雷池’一步,将会议口译人才培养提前到了本科阶段。

张吉良讲授口译笔记中数字的记录方法

敢于“越雷池”凭借的是勇气,但要让情怀落地,只能靠实力。

英汉高级口译微专业每两年招收一批怀揣口译梦想的新生,这些学生带着深造的憧憬慕名而来,却最担心课程难度与自身能力之间存在巨大落差。如何在避免揠苗助长的前提下,让本科阶段的学生完成原本属于研究生阶段的口译训练?这也是摆在张吉良面前的难题。

有勇气,也要有办法。面对挑战,张吉良的做法是:一切从实际出发。

他结合自己的教学实践,逐步探索出了一套循序渐进的口译训练方法。为了帮助学生从零基础进入专业口译学习,在课堂上,张吉良特别注重记忆力训练。“学生入学后,我们首先会进行五到六周的记忆力训练,通过播放双语讲话视频,让学生做无笔记交传,然后再对学生进行长达两年的带笔记长交传训练。”

除了对课程总体节奏有细致的考虑之外,张吉良每节课的设计也都是别出心裁。“大量阅读,大量练习”是造就一名高水平口译员的必由之路。他将这一要求有机地融入到课前、课上、课后三个教学环节。建立了一套紧密相连、互相推动的口译训练体系。课前,学生们需要广泛浏览中外新闻,为课堂上的News Roundup(新闻简报)环节做准备;课上,学生们看视频、练口译,通过高强度的实战模拟快速掌握口译技巧;课后,还要通过大量的语料训练提升能力……

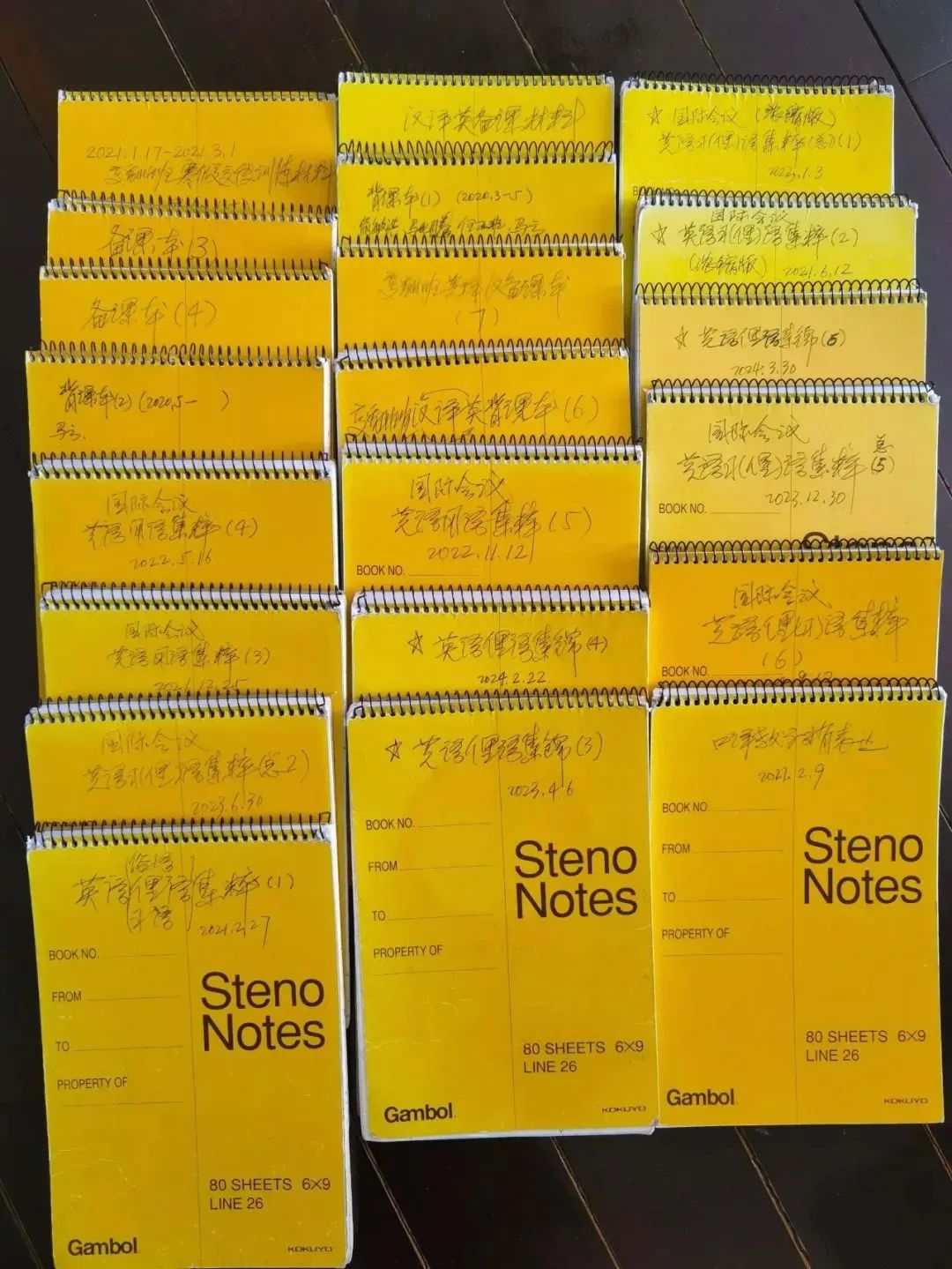

张吉良老师的交替传译课程备课笔记,共计21本

每本均为双面书写

张吉良的课堂明明是在给学生“上强度”,却赢得了学生们的一致好评,连续两学期在网上测评中获得100分;同时,他执教的《交替传译基础》课,也在2020、2023年分别被评为“广东省一流本科课程”和“国家级一流本科课程”(线下)。外国语学院2024届毕业生张莹清表示:“张老师在课堂上总是鼓励我们自由提问,激发我们的好奇心,探索知识的未知边界。课后,张老师又是一位和蔼的长者,耐心倾听并解答我在口译学习中的困惑与迷茫,与他谈心是一件非常开心的事。”

也正是在张吉良的引领下,英汉高级口译微专业育人成果显著,捷报频传。近三届31名毕业生中,有5人被享有“国际口译界哈佛”之称的美国蒙特雷国际研究院高翻学院录取,6人被以亚洲最高口译训练水准著称的上外高翻学院录取,另有10人分别考取了国内外知名院校的口译专业研究生。

张吉良检查学生口译笔记作业,指导学生进行修改

自学成才,从“英语盲”到“百事通”

其实,“上难度”“上强度”并非张吉良对学生的单方面要求,而是他自己践行了半生的成功信条。

1979年,初中毕业的张吉良连“What is this?”这句话的语法都弄不明白,便踏入了安徽省宣城师范学校的大门。“那时我只认识英语的26个字母。”张吉良笑着说。

“17岁中师毕业后,我回到母校当了一名中学英语老师。但当时只有中专学历的我,却一直梦想着能够考上大学。为了参加高考,我便开始自学高中英语。我把当时的高中课文从头到尾背诵下来,并且还自己花钱订阅了《中学生英语》《英语学习》等英语杂志。”

1985年在备战高考时,张吉良遇上了中央讲师团来家乡招生。当时,在中央讲师团的帮助下,安徽省宣州教育学院开设了一个两年制大专班,专门招收中学英语教师。“既能学英语又能拿工资,我觉得这比高考好,于是就以全地区第一名的成绩考到那里学了两年。”张吉良说。

张吉良博士毕业照片

1992年,他通过自学学完了英语专业的全部课程,考取了上海师范大学,成为该校英语专业一名研究生。

1995年,研究生一毕业,张吉良就赶到深圳大学求职。在试讲课上,他凭借良好的语言功底和迅速的反应能力,让时任英语系主任何道宽教授眼前一亮。于是,何道宽当即决定将自己教授的口译课,交给这位年轻而潜力无限的新人。

面对未知的挑战,张吉良自嘲为“初生牛犊不怕虎”。他坦言:“当时我并没有接受过任何专业化口译训练,只能边教边学,通过研读相关专业书籍逐渐摸索口译教学法。”

为了不断精进,张吉良努力寻找一切可以深造的机会。2005年,上海外国语大学在国内率先设置翻译学博士点,招收口笔译研究博士。这对渴望深造的张吉良而言,无疑是一个千载难逢的机会。于是,他毫不犹豫地报名参加了考试,并被录取,成为国内自主培养的首批两位口译学博士之一。“在攻读博士学位期间,我专门研究巴黎释意学派口译理论,对国际顶级院校的会议口译员训练方法有了全面、深入的了解。”上外的这段学习经历,为他日后在深圳大学创办“英汉高级口译实验班”打下了坚实基础。

在张吉良看来,学习是一种纯粹的热爱,是对自我不断提升的追求。也正是因为他持续地“上难度”,不断地“自找苦吃”,才体会到了“无限风光在险峰”的滋味。

张吉良与英汉高级口译微专业学生

持续精研,与口译事业共同成长

至今,张吉良已经在深圳大学外国语学院的讲台上度过了29个春秋。在学生心中,他不仅是一位学识渊博的“百事通”型教师,更是指引他们走向广阔世界的明灯。无论是经济、军事等严肃议题,还是科普、文化等轻松话题,张吉良总能信手拈来,以深入浅出的方式为学生指点迷津,激发他们的求知欲,使他们深深地爱上口译。

这看似举重若轻的背后,其实是他在十年如一日地给自己“上难度”。他说:“不管是教还是学,口译都是一项极富有挑战性的工作,它促使人在压力下不断成长。”

为了在课堂上给同学们做好示范,张吉良从教以来每天都要伏案学习三四个小时,阅读大量英语报刊或观看英语讲话视频。

为了给学生们的课内外口译训练提供充足的训练语料,张吉良利用空余时间建成了一个总容量达1000多个G的英汉双语讲话视频语料库。建库的过程艰辛而又耗时,为此,他投入大量时间和精力,从网络、专业数据库等多种渠道,精心挑选适合口译训练的双语讲话视频材料。他认真分析每个视频的讲话主题和内容,评估其语言难度和训练价值,然后筛选出最合适的训练视频,存入语料库。

“每一年我都会更新大量视频。新视频提到的内容,我如果有不了解的地方,就要去查。查明白了才能给学生讲清楚。”张吉良补充道。

与第一届翻译硕士合影

“张老师不仅是学识渊博的口译学者和教师,更是一位优秀的口译实践者,他在一言一行中向我们展现了口译艺术的魅力。”外国语学院高翻班2023届毕业生、目前在上海外国语大学读研的陈宇欣表示:“张老师对国际政治的深刻见解、对国内外热点问题的精准点评、对前沿信息的敏锐捕捉、对各个领域知识的探索热情,都深深地感染了我,为我今天的跨文化研究打下了基础。”

面对学生的评价,张吉良保持着一贯的谦逊。他说,要想支撑起学生的成长,教师自己需要先成长。例如在AI技术大行其道的当下,机器翻译已广泛渗透到社会生活的各个方面,但张吉良深信,口译员工作中传递的人类情感和温度是再先进的技术也无法取代的。他认为,口译工作绝不是语言的简单转换,而是要为文化交流架设桥梁。口译员凭借细腻的语言表达、深刻的文化理解和敏锐的洞察力,能够精准传达语言的深层含义和丰富的情感色彩。唯有投入大量的时间和真挚的情感,凭借极具吸引力的教学内容和严格的训练要求,才能培养出本科拔尖口译人才。

积极应对科技挑战,提升口译的人文“含金量”,张吉良又要带着学生们“上难度”了……

口译微专业学生赴上海外国语学院受训

转载自丨“深圳大学报”公众号

初审 |郑敏虹

复审 |许舒婷 赵欣

审定发布 |朱玲燕

高招云直播

高招云直播