穿着小花袄

迈着机械步

零帧起手转手绢

还能抛出再接回

要说这段时间机器人界谁最出圈

那一定非秧歌机器人莫属

从在春晚节目中出道

到正月十五携手撒贝宁再度返场

从广大网友讨论它的舞蹈水平

到专业科研人员挖掘它的拓展应用

秧歌机器人不仅呈现出新颖的舞台效果

更带来一场热烈的全民科普

让秧歌机器人爆火的春晚节目名为《秧BOT》,由张艺谋导演。舞台上,16个BOT(机器人robot的简称)与16名新疆艺术学院的舞蹈演员,人机协同共同呈现民间艺术的独特魅力。秧歌的一招一式被人形机器人跳出了赛博味儿,网友直呼“这批机器人一定来自东北”。

其实,这群秧歌机器人来自杭州宇树科技有限公司,他们的正式名字叫宇树H1“福兮”。宇树科技研发工程师、华南理工大学机械与汽车工程学院罗犇德校友负责将设计好的舞蹈动作,丝滑地实现在秧歌机器人身上。近日,他接受了华工学生记者团的采访,向我们揭秘了秧歌机器人的动作为何如此丝滑,以及秧歌机器人节目的台前幕后。

“在《秧BOT》中,我负责开发H1机器人的全身动作,主要包括上下肢协同运动。同时,还要确保机器人的运动节奏,与音乐节奏相匹配,”罗犇德说。

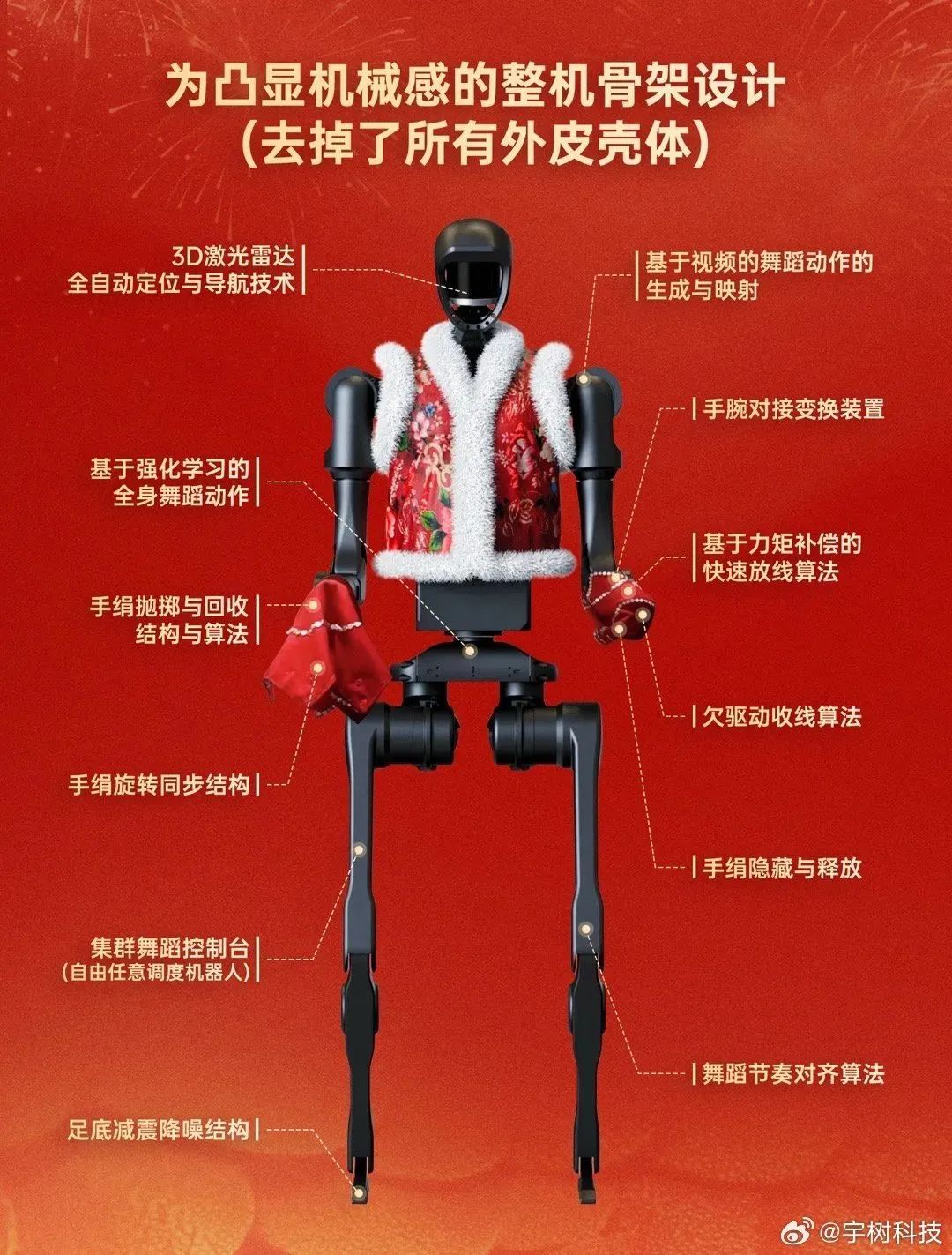

罗犇德说,要想H1机器人能做出丝滑的舞蹈动作,并不是一件容易的事情,需要硬件、嵌入式、算法、软件等方面的支持。宇树科技在硬件和嵌入式领域的积累,放眼整个足式机器人行业都十分雄厚。团队基于稳定的平台开展研究,用极快的速度验证最前沿的软件算法,探索出一套适用于秧歌机器人的全身控制策略。

据介绍,H1机器人具有多个“法宝”,包括AI驱动全身运动控制技术、360°全景深度感知技术、先进的AI算法,确保了自身动作的流畅自然,以及彼此之间的配合一致。

“长达两个多月的研发充满了挑战,但在团队的配合过程中,我和宇树科技的兄弟们也越来越有默契,每一天都异常充实。”

虽然《秧BOT》登台表演已经过去了很久,但现在回想起当时的场景,罗犇德仍然激动不已。

“春晚节目开始之前,我们按照排练的流程做好了准备,然后在央视里面吃了顿饺子,整个人一直处于兴奋的状态。”罗犇德回忆说,机器人在台上表演的整个过程中,依靠高精度3D激光SLAM定位和导航、多智能体协同规划等“黑科技”,他和团队同事们都在后台监测机器人的实时数据,确保表演顺利完成。“一直到机器人走下舞台的那一刻,我们才放下心来,互相聊起准备怎么过年。”

让罗犇德没有想到的是,东北秧歌的欢快节奏和旋律,搭配上机器人的精彩演绎,民俗和科技的结合让节目具有了强大的感染力。表演结束后,各行各业、各个年龄段的观众都对秧歌机器人表现出了好奇和喜爱。网上到处都是讨论秧歌机器人的话题,有人关注它的外形,有人分析它的动作,有人畅想它更多的使用场景……罗犇德说,这让自己深深感受了所从事工作的非凡意义。

最让观众好奇的问题之一是,秧歌表演中的手帕是如何和机器人连在一起的?又是如何实现了旋转和抛接?“其实很多网友对视频进行逐帧拆解,已经找到了答案:手帕和机器人手臂末端通过鱼线相连,当鱼线拉紧的时候,手臂末端的电机带动手帕旋转;手帕抛出的时候,鱼线则会松开。”

据介绍,为了实现这些动作,团队专门为机器人设计了额外的关节,开发了精密的结构和控制算法。

“转手帕、抛手帕和接手帕,是H1机器人在这个节目中的亮点,但这只是它的一小部分本领,”罗犇德介绍道,H1机器人具有全球领先的卓越综合性能,比如其跑步速度高达3.3米/秒,创下了世界纪录。此外,它还是全球首个能够原地空翻的全尺寸电驱动人形机器人。

宇树科技创办于2016年,是人形机器人、四足机器人领域的佼佼者。自2023年推出第一款双足人形机器人以来,已经突破了机器人在复杂地形下的通过性与稳定性等技术难题。

“我毕业之后就进入了宇树科技,目前工作已接近两年。在这段时间里,我一开始专注于四足机器人的传统控制技术,随后逐渐涉猎人工智能领域,并将其应用于人形机器人的控制系统中,不断拓展自己的技术视野和实践能力,”罗犇德说。

罗犇德与导师王振民教授合影

罗犇德与导师王振民教授合影本科三年级时,罗犇德接触了robocon比赛,按照要求制作了一个四足机器人,从此迷上了机器人开发。硕士进入华南理工就读后,在导师王振民教授的帮助下,他深入学习了三相逆变电路和电机驱动器等知识,打下了扎实的电力电子理论基础,为后期的机器人研发做足了铺垫。

“首先,兴趣是最好的老师!”罗犇德寄语师弟师妹们:“同时,我认为竞赛对工科生而言,是一种非常快的成长方式。我就是从robocon比赛中找到了方向,喜欢上了开发足式机器人,到目前为止坚持了6年多,并且还会继续坚持下去!”

“海不辞水,故能成其大;

山不辞土石,故能成其高”

经过一代代中国人的持续奋斗

中国机器人产业的发展势头强劲

目前其规模已居全球首位

基础核心技术持续取得突破

在这个过程中

华南理工大学不仅致力于

机器人相关的基础研究和成果转化

也通过机器人工程等多个学院多个专业

超级机器人“珠峰班”、机器人实验室等平台

RoboMaster、RoboCon等竞赛为社会培养出一批又一批罗犇德校友这样的优秀人才让我们为中国机器人点赞

更为其背后默默付出的每一位

教育工作者和科研工作者点赞

华南理工大学 学生记者团

信息来源:新闻联播 新华网 受访者提供

微信编辑:司小平

初审:冀早早

二审:卢庆雷

终审:邹浩

华工原创,版权所有

若需转载,敬请联络

邮箱:hgxcb@scut.edu.cn

◇华南理工校园版!鲤的2025月历来啦(文末可下载高清大图)

“分享”“点赞”“在看”,记得一键三连哦

高招云直播

高招云直播