自动驾驶如何提高环境感知识别能力?

柔性电子领域取得了什么新突破?

人体是怎么感知咸味的?

…

近期,佛山大学多个科研团队

在多个领域取得重要进展

突破认知边界,攀登科技高峰

一起来看看最新科研成果!

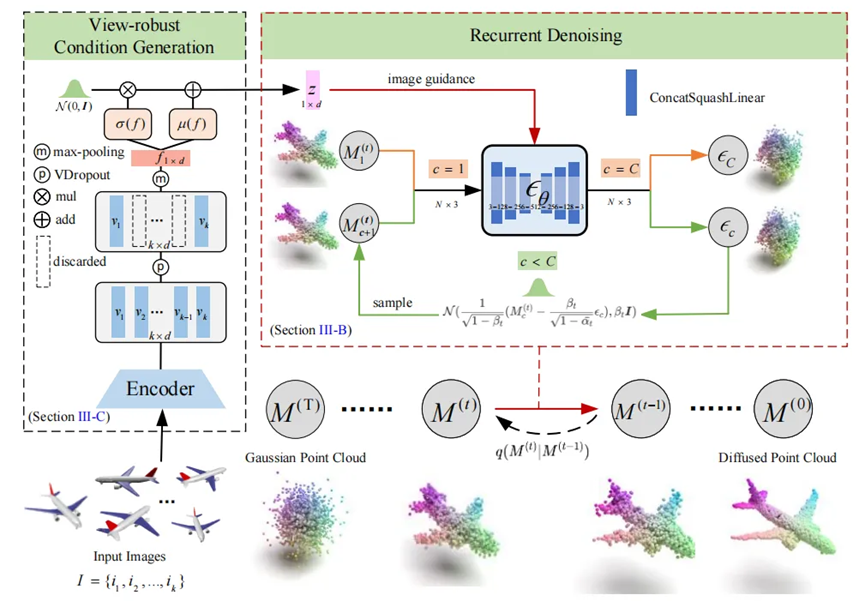

周燕教授在图像处理领域提出三维点云递归扩散框架及训练方案

以电子信息工程学院周燕教授为第一作者、佛山大学为第一署名单位、广东省工业智能检测技术重点实验室为第二署名单位的学术论文“Recurrent Diffusion for 3D Point Cloud Generation from a Single Image”被图像处理领域国际顶级期刊IEEE Transactions on Image Processing(TIP)在线刊登。TIP是人工智能和计算机视觉领域公认的顶级学术期刊,2024年影响因子10.8,是中科院一区TOP期刊,被中国计算机学会(CCF)推荐为A类。被TIP录用的论文需要在理论和工程实践上对相关领域具有重要推动作用。

从单张图像重建三维形状是自动驾驶、机器人导航和增强/虚拟现实等领域的关键任务之一。然而,由于缺乏深度和视角等关键三维信息,以及存在图像模糊和遮挡等问题,传统的单图像三维重建方法面临着巨大挑战。现有的基于扩散模型的方法虽然在形状重建质量上取得了进展,但仍存在几何不一致性和细节丢失等问题。为了解决这些问题,论文提出了一个三维点云递归扩散框架,通过递归细化噪声预测并结合输入目标的显式指导,显著抑制累积误差并改善细节建模。此外,为了增强网络在单图像推理时的几何感知能力,论文还引入了一种多视图训练方案,配备了视图鲁棒条件生成机制,即使在推理时仅提供单张图像,也能有效提升生成质量。实验结果表明,该方法在两个公共三维形状数据集上的表现优于现有最先进的方法,能够生成具有几何一致性和丰富细节的三维点云。该技术显著提升了复杂场景下的三维重建精度与鲁棒性,为智能机器人环境交互、虚拟现实动态建模等研究提供了新的解决方案。该研究成果得到了国家自然科学基金和广东省自然科学基金支持。

叶文兴博士在复杂网络演化博弈中提出新的偏好选择机制

数学学院叶文兴博士在非线性科学国际期刊《Chaos, Solitons and Fractals》上发表题为“Memory-based prisoner’s dilemma game with payoff-driven preferential selection”的学术论文,佛山大学是该论文的第一单位。叶文兴博士为该文第一作者,温录亮博士与暨南大学樊锁海教授为该文通讯作者。《Chaos, Solitons and Fractals》侧重于非平衡态物理、复杂系统、生物物理等数学与非线性科学的交叉学科研究,是中科院数学大类一区Top期刊,JCR一区,影响因子为5.3。

在复杂网络演化博弈中,偏好选择机制对社会博弈困境下的合作行为具有重要影响,因为它隐含着通过角色榜样进行的策略模仿。该论文基于历史记忆的复杂网络演化博弈提出了一种新的以收益为驱动的偏好选择演化机制,有效地反映了博弈个体模仿成功邻居的理性意识,为社会系统中合作行为提供了一个新视角。通过数值仿真验证分析,与完全随机选择规则相比较,该偏好选择演化机制在规则格子网络和随机正则网络上都促进合作行为的涌现和持续。

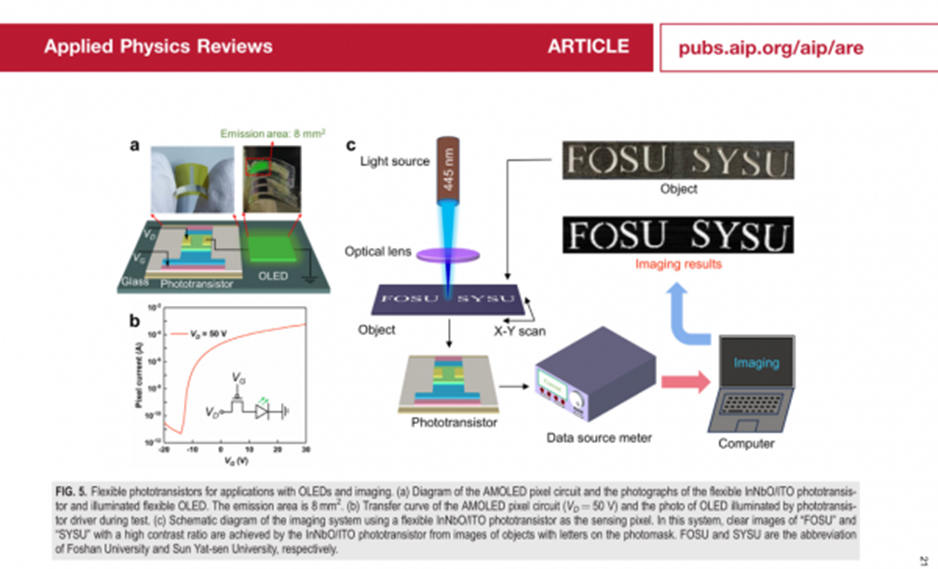

肖鹏副教授团队在柔性电子领域取得重要进展

物理与光电工程学院肖鹏副教授团队携手中山大学、湖南科技大学、澳门大学以及南洋理大学科研团队在柔性电子领域取得重要进展,论文《A flexible phototransistor with simultaneous high mobility and detectivity》以佛山大学为第一署名单位发表于国际顶级期刊《Applied Physics Reviews》。《Applied Physics Reviews》是物理学领域的顶级期刊,专注于发表应用物理领域的前沿研究成果,在材料科学、光电子学及柔性电子等领域具有广泛影响力。

该研究首次报道了一种基于超薄铌掺杂氧化铟/氧化铟锡(InNbO/ITO)双层通道结构的柔性光电晶体管,成功实现了高迁移率(49.21 cm² V⁻¹ s⁻¹)与高探测率(3.02 × 10¹⁴ Jones)的同步突破,为下一代柔性电子设备的发展提供了全新解决方案。该研究成果得到了国家自然科学基金、广东省重点领域研发计划等项目的支持,相关技术已申请多项发明专利,具有广阔的产业化前景。

黄光于博士在应急管理和战略管理领域取得新的研究成果

管理学院制造工程与战略管理系黄光于博士以第一作者连续发表2篇高水平论文。两项成果是其主持的国家自然科学基金青年项目、广东省基础与应用基础研究基金青年项目和广东省哲学社会科学规划青年项目的阶段性研究成果。第一项研究成果“Does industrial agglomeration buffer firms from efficiency losses due to operational disruptions during public health emergencies? Evidence from China’s development zones”发表在中科院一区、应急管理跨学科研究领域知名期刊《International Journal of Disaster Risk Reduction》。该期刊为隶属达沃斯全球风险论坛 GRF(Global Risk Forum GRF Davos)的专业期刊。

近年来,在高度不确定和复杂的市场环境下,运营中断成为企业不可避免要面临的风险,对企业运营效率有着重大影响。实践中,我国一些以开发区为载体的产业集群企业却对运营中断表现出很强的适应和恢复能力。基于此,这项研究旨在评估产业集聚是否以及何时能够帮助企业缓冲运营中断造成的效率损失。基于对2331家中国公司的数据分析,研究发现产业集聚有效地缓冲了运营中断对企业运营效率的负面影响。值得注意的是,这种积极的缓冲作用对于处在政府干预较弱地区和激烈竞争行业的企业,以及非国有和小型企业尤为明显。安全与韧性是产业高质量发展的重要内涵,这项研究为政府制定高质量建设产业集群的措施提供了理论参考依据,也为企业依托集聚提升供应链韧性提供思路和科学方法借鉴。

第二项研究成果“With higher leverage comes greater responsibility? Excess leverage and corporate social responsibility in China: the moderating role of CEO characteristics”发表在JCR一区、ABS三星期刊《Asia Pacific Journal of Management》。

以往的研究普遍认为,高负债会抑制企业对企业社会责任(CSR)的投资。然而,我国许多过度负债企业却大量投资CSR。对于这种冲突是理论的局限性还是现实的特殊性难以回答。这项研究旨在为我国过度负债企业大量投资CSR这一独特现象提供理论解释。基于我国独特制度背景和制度理论下的合法性视角,对2328家中国过度负债企业的数据进行分析,发现过度负债会促使企业承担更多的CSR。这是因为过度负债的不利影响会造成企业合法性损失,而积极履行CSR是一种重要的合法性修复策略,因此过度负债企业有动力承担更多的CSR。此外,研究还发现这种促进作用会受到CEO特征的影响。这项研究提醒利益相关者应辨别过度负债企业投资CSR背后的真实动机,采取有效措施促使过度负债企业将优化杠杆结构和CSR战略有机结合,避免其将CSR作为掩盖债务风险的手段。

吴笑峰教授团队指导本科生提出一种基于钛基纳米复合超表面的宽谱增效策略

机电工程与自动化学院吴笑峰教授团队指导本科生以佛山大学为第一署名单位在新材料应用技术领域国际权威期刊《Applied Materials Today》上发表题为“A high-efficient solar collector and converter designed by Ti-based metasurface with broadband NIR absorption and upconversion”的研究论文,该论文针对现有光电精密传感器在响应波段和转换效率方面的局限性展开研究,首次提出了一种基于钛基纳米复合超表面的宽谱增效策略。22级机械电子工程专业本科生温茂林为论文的第一作者,吴笑峰教授和占世平副教授为论文通讯作者。《Applied Materials Today》是Elsevier出版社旗下聚焦新型材料的前沿应用技术的跨学科综合性期刊,中科院二区,2024年影响因子7.2。该研究得到了国家自然科学基金和广东省自然科学基金的支持。

高性能的光电精密传感器在智能检测、机器视觉及工业自动化领域具有重要应用。然而,传统的光电传感器如光电探测器由于自身材料存在特定的带隙结构,导致对占据光信号能量近50%的红外部分无法有效利用,极大限制了传感器的响应带宽和转换效率。对此,研究团队首次提出了一种基于钛基超表面纳米材料的高效近红外光吸收和转换的设计思路。基于稀土上转换发光纳米颗粒(UCNPs)和钛金属(Ti)纳米薄膜构建多层超表面材料,利用相邻Ti层形成谐振腔等离子体热点在纳米区域高效束缚并增强入射的近红外光,实现近乎100%的宽谱带近红外光吸收。该复合超表面集成了等离子体完美吸收和稀土上转换发光的特性,可以将传统光电传感器的光响应光谱范围扩展至近红外波段。此外,该超表面纳米材料仍保持着机械强度高、成本低、性能稳定的特点,在高性能宽谱光电传感器、短波红外芯片和工业自动化中具有重要应用价值。

吴世巧博士指导本科生探索非厄米趋肤效应

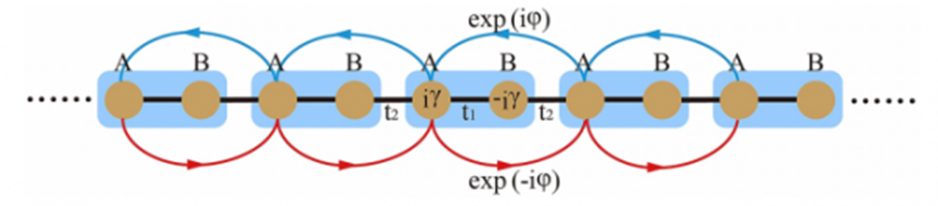

物理与光电工程学院吴世巧博士指导的三位本科生——22级物师2班赖宇萍、22级物理学2班方雨辛和22级物理学1班苏成渠同学,以共同第一作者身份在国际知名期刊《Physical Review B》上发表题为“Non-Hermitian skin effect in an extended Su-Schrieffer-Heeger model with balanced gain and loss and nonreciprocal next-nearest-neighbor hopping phase”的研究论文。吴世巧博士为论文的通讯作者,佛山大学为第一完成单位。《Physical Review B》是凝聚态物理领域的顶级期刊,属于中科院二区。

该研究基于经典的Su-Schrieffer-Heeger (SSH) 模型,探索了非厄米拓扑系统中的非厄米趋肤效应。研究团队通过引入均衡增益和损耗以及不对称次近邻跃迁相位,首次揭示了趋肤态的能量依赖性,并实现了趋肤模式数量、局域化深度和方向的可控调节。这一发现为非厄米拓扑系统的研究提供了新的理论视角。该研究得到了国家自然科学基金青年基金、国家自然科学基金理论物理专项以及佛山大学高层次人才科研启动经费的支持。

李学军教授团队提出了一种轴承–转子系统健康感知和寿命预测的新框架

机械工业转子振动监测及诊断技术重点实验室李学军教授团队,以佛山大学为第一署名单位在机械可靠性工程领域国际顶级期刊《Reliability Engineering and System Safety》上发表题为“The STAP-Net: A new health perception and prediction framework for bearing-rotor systems under special working conditions”的研究性论文,郭帅平教授为通讯作者,李学军教授为共同作者,机械工业转子振动监测及诊断技术重点实验室与东北大学联合培养的博士生杨同光为第一作者。该论文提出了一种轴承–转子系统健康感知和寿命预测的新框架,该框架在保证预测精度的同时,极大地减少了模型的训练参数。该框架对轴承–转子系统的健康状态预测提供了有效的解决方案。《Reliability Engineering and System Safety》为中科院一区TOP期刊,2024年影响因子:9.4。该期刊在可靠性工程、机械系统安全、风险评估与管理和可靠性测试等多个方面发表了大量高质量的研究成果,在机械可靠性和系统安全领域具有重要的影响力。

该研究创造性地开发了一种深度学习时间序列变量预测方法,其主要思想是将时序网络模型门控机制进一步优化缩减变形,使得模型结构更为精简,在保证预测精度的同时提高模型的收敛速度。同时,建立以金属油液颗粒数量为特征参数的轴承–转子系统健康状态的预测模型,实现轴承–转子系统健康评估与状态评价,从而有效地为轴承–转子系统故障诊断提供技术支撑。最后,通过在特殊工况下获取轴承–转子系统的服役性能退化数据对所提框架进行验证。结果表明,所提出的框架具有较高的区间预测可靠性和稳定的概率预测性能。证明了所提框架具有显著的优势和巨大的工程应用潜力。

23级硕士研究生王晓君就人体对咸味的感知机制进行深入探讨

食品科学与工程学院23级硕士研究生王晓君以第一作者在国际性科研权威期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》(中科院一区, IF = 6.1)发表题为“Research Progress in Saltiness Perception and Salty Substitutes”的综述性论文,该论文通讯作者为食品科学与工程学院朱寒月副教授,佛山大学为该论文的第一完成单位。

基于减盐保质的需求,该研究深入探讨了人体对咸味的感知机制,系统梳理了咸味替代品的分类及呈咸机理,并总结了咸味替代品在不同食品中的应用进展,以及咸味替代品对人体健康与营养的潜在影响,旨在为防治慢性疾病和提升国民健康提供有价值的参考与指导。

推文转载自党委宣传部

往期精选

点击图片了解更多佛大故事

▼春分至,花满蹊

▼诚邀名企聚佛大,理工&教育专场等你来

▼春日明,木棉红

高招云直播

高招云直播