SUN至今还对混元面试官说的一段话记忆犹新。

与常规面试不同,面试官没有过多询问SUN掌握的技术细节,而是分享了他对科研的思考:

“我觉得科研品味很重要。”

“我希望我们可以一起攻克难而重要的课题。这条路会很辛苦,但是意义非凡。” 这不仅是面试官的科研建议,也是混元大模型一直以来坚持的做事逻辑——要做难而正确的事。

正是这次面试让他做出了决定:“我选择了混元,因为其他地方可能会看重我已经掌握了什么技能,而混元更看重我能成为什么样的研究者。”

入职后,SUN很快就迎来了挑战。团队给了他一个从零开始搭建强化学习训练框架平台的机会,不过他在技术选型初期,就遇到了瓶颈:“小模型上的实验效果不错,但扩展到大模型时,训练效率降低了。“

“但是导师很快给予了我一些关键指导”,SUN的导师是胡瀚——2021年马尔奖的获得者。

胡瀚和不同方向的同学一起,为SUN提供了多个针对不同环节的新技术方案,他重新调整了思路,对整个框架进行了优化,模型的训练效率取得了突破性的提升。此时,SUN才刚加入腾讯3个月。

很快,SUN的强化学习算法就从实验阶段走向了生产环境,提升了多个产品的业务表现。在今年春节,他收到了一条特别的消息:“生产的困境中,你又拉了我们一把。” 发信人是合作组的一位前辈。“那一刻我真正感受到了技术的业务价值,那一整个春节,我也过得格外踏实。”

如今,SUN参与的数学推理能力优化已经成为混元模型的核心竞争力之一。得益于他和团队的共同努力,腾讯混元T1的数学推理能力已达到87.31分。

也许正是这种纯粹的科研理想和全方向的专业输入,让SUN和无数像他一样的混元人一起,可以更专注地追寻这条“难而正确”的路。

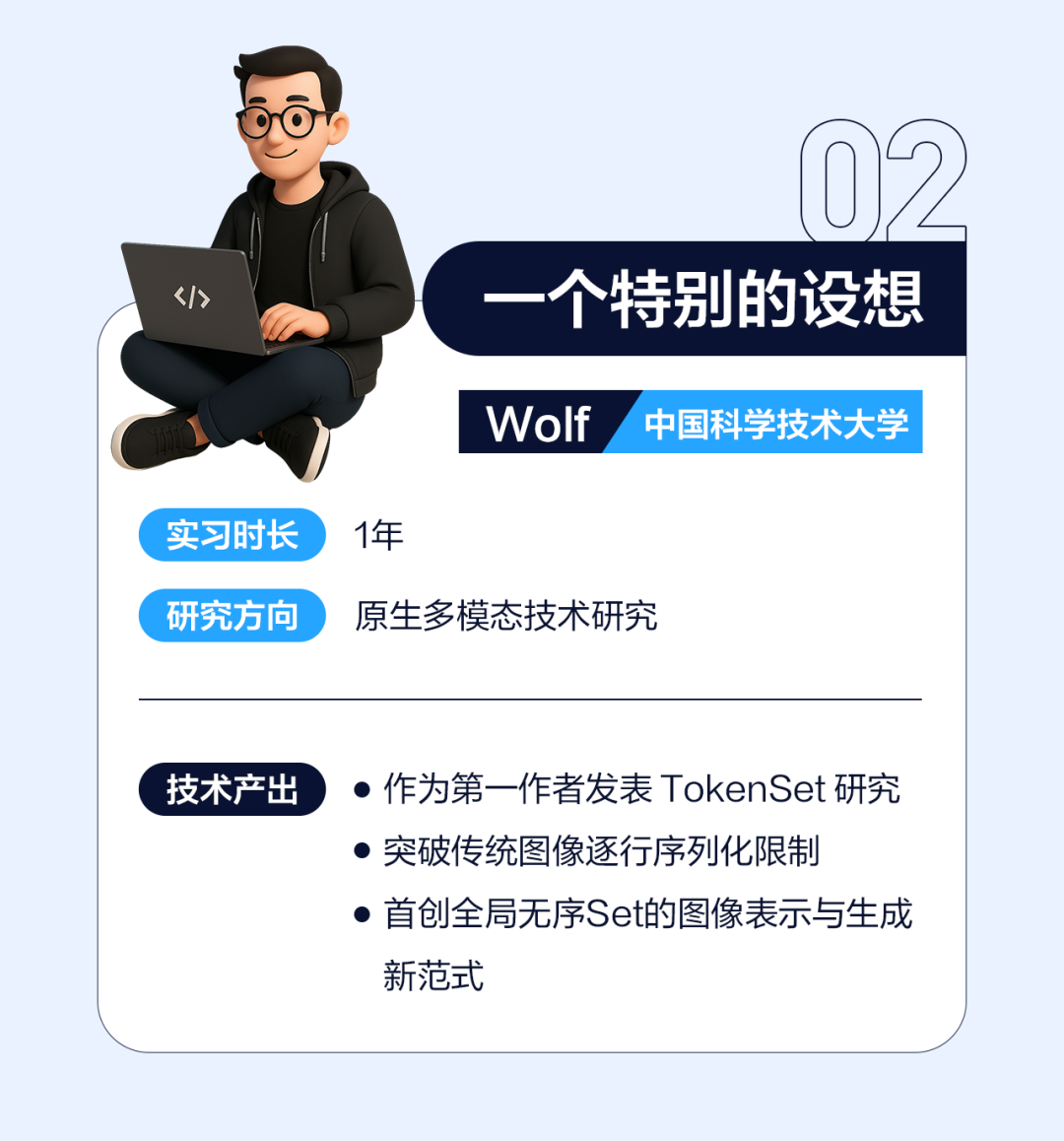

在实习生Wolf第一次提出他的TokenSet设想时,大家下意识的反应是——“这不可能”。

这个看似离谱的想法诞生于一次普通的茶水间闲聊。

传统上,AI处理图像时需要将图像一行一行扫描,采用局部、有序的处理方式。一天下午,Wolf像往常一样和同学闲聊,随口提出“要不把图像的所有token完全打乱,看它能否重建。”

大家都觉得有些荒谬:“图像本身就是规则的,假设有M个token,完全打乱以后就是M的阶乘倍数,这种指数爆炸级的打乱会导致重建的质量非常差。” 但是大家都觉得应该试试,毕竟一切都是从“不可能”开始的。

当晚Wolf就利用公司提供的计算资源跑了一组实验。“既然卡已经摆在这了,我就试试看吧。”设置完后他就回家睡觉去了。

第二天早上,Wolf发现了令人震惊的结果——模型竟然成功重建出了图像,而且质量还不错!

“我当时非常震惊,反复检查了三四遍。”团队迅速提供了有力的可视化和定量分析支持,他们发现这种全新的范式具有多种独特性质:它是全局的、与顺序无关的、对扰动极为鲁棒,而且自带语义信息。

“把'不可能'变成突破,这种感觉我无法用语言形容……” Wolf说,“这一切,都源于强大的算力支持和自由的探索空间。我们可以用于训练的算力很充足,并且,即使这个设想未必能落地,公司依然愿意全力投入算力、数据、人力,让你自由研究。”

研究成功后,Wolf做了一个决定——全部开源。这种知识共享的行为,展现了Wolf和腾讯的共同理念——拥抱开源,科技向善。混元目前的开源模型已覆盖文本、图像、视频、3D生成……GitHub 上总Star数量已超2.9万,其中,Wolf的突破也给不少研究团队带去了扩展研究的思路。

回顾从“不可能”到开源分享的全过程,Wolf由衷感叹“在混元,我真正体会到了知识自由流动创造的价值。”

“刚来的时候,我和导师说,我觉得模型对于图片的理解差点意思……”提到这件事,Yan不好意思地笑了。

“出乎意料的是,他们非常重视我这个新人的看法,立刻组织了研讨会深入探讨。”

那时候是2024年,刚进入腾讯实习的Yan获得了一个重要的技术实践机会——视觉编码器优化。

短短3-4个月,Yan就和团队就将优化后的多模态模型推到了公司的一站式模型平台上,供各业务线调用,元宝的图片识别功能也因此有了质的飞跃。“有一次在网上看到有人赞叹这个功能比以前'聪明'了许多,当时我特别开心,毕竟技术最终是为人服务的。”

当被问及是什么让他们的技术创新如此高效时,Yan是这么回答的:“本身的技术积累很重要,但这里的团队文化也很关键——扁平的管理结构和开放的交流氛围。”

“我的Leader是整个多模态领域的负责人,但在每周学术研讨会上,我们十几位实习生都会直接和他讨论论文,一起头脑风暴。” 在这种环境下,Title的界限变得模糊,创新思想得以自由流动。“我们经常会一起吃饭、散步,很多想法都是在这种轻松时刻蹦出来的。”

这种自由的氛围也存在于跨专业的交流之中。“在优化Ola模型时,语音方向的同学提供了关键思路,让我们很快突破了瓶颈,最终模型在各个维度上的表现都达到了行业领先水平。”

高效的协作环境很快转化为了实打实的成果:一年内,Yan以共同第一作者身份发表了3篇顶会论文,包括ICLR、CVPR、ECCV。“无论是数量还是质量、影响力,这些论文都超出了我在学校能达到的水平。”

面对这些成果,Yan还有一些自己的思考:“你不会只是一个技术实现者,而是参与到技术方向的决策中,站在行业前沿看整个技术发展的趋势。这种眼界和判断力,才是真正的长线价值。”

与其他研究员不同,Mike的混元之旅始于一次内部转岗。

Mike是从另一个组转过来的,虽然他还是一个实习生,但已经深刻体验到了腾讯对人才流动的支持和对人才发展的重视 —— “实际上只用了一两周就完成了转岗流程。”

在这次高效的转岗之后,Mike还获得了更多的惊喜。“导师手把手带我学会了如何在公司环境里做项目。”

Mike向我们解释:在学校里,探索一个问题没有明确的边界和时间限制,也不会整体性地去思考一个完整的项目,但是在公司,导师系统性地引导了他从设计、建模、对比到一轮轮迭代,理解了这个过程中需要如何融合深度研究与工程实践。也具体地提供了一些方法论——例如应该花多少时间去深挖一个问题,又该花多少时间确保项目落地。

”真正的带教不是告诉你答案,而是教你如何在没有答案的世界中前行。”这是Mike总结的自己的Landing经历。

这种专业的带教力量是混元的优秀特质之一,而在众多团队特质中,Mike觉得还有一点非常可贵——实事求是。

“就像写代码一样,可行就是可行,报错就是报错。做研究也是一样,没有灰色地带,我们可以通过交流让彼此观点转变,这种碰撞非常宝贵,但是科研不存在似是而非的空间。” 在混元,每个人都明白,实事求是的交流风格对于研究结果极为重要。“技术泡沫可以骗过一时的热度,却骗不过应用层面的检验。”

这种纯粹的学术氛围让Mike想起了校园,却又比校园多了几分效率和目标感。

“混元就像一个大型实验室,大家都在做自己喜欢和擅长的事情。不同的是,这里有更明确的目标、更好的资源安排、以及更强大的技术支持。”Mike这样总结。

高招云直播

高招云直播