亮点一 新增“高精尖缺”招生专业

人工智能专业

2024年,中国科学技术大学成立人工智能和数据科学学院,并直接面向普通高考招收人工智能专业,成绩优异的同学也可以选择进入人工智能科技英才班。

报考方式:

志愿填报专业名称“电子信息类”,选择“人工智能“方向

志愿填报专业名称“工科试验班(科技英才班)”,选择”人工智能科技英才班”方向

专业特色:

1、优秀的师资队伍。中国科大在人工智能相关学科方向上,已经建成一支结构合理的高素质教师队伍。现有IEEEFellow5人,长江学者、国家杰青等7人,万人计划5人,国家优青7人,安徽省教学名师1人等;

2、高端的科研与实践平台。在人工智能领域,中国科大拥有2个国家级科研平台(类脑智能技术及应用国家工程实验室,语音及语言信息处理国家工程研究中心)、1个国家级实验教学示范中心(信息与计算机实验教学中心)和1个国家级工程实践教育中心(“中国科大-微软亚太”工程实践教育中心)。充分发挥人工智能产业界的校友资源优势,与微软、讯飞、百度、京东、商汤等人工智能头部企业共建了多个人工智能领域的联合实验室、人才培养与实践基地等。

3、跨学科跨平台联合培养。中国科大人工智能专业依托“信息与智能学部”统筹建设,学部下辖信息、计算机、人工智能与大数据、网络空间安全、微电子、软件6个学院,教学资源丰厚。学部此前在人工智能相关学科布局和学科交叉上已建立起坚实的跨学院合作基础,在人才联合培养、平台联合共建等方面,围绕人工智能专业建设,开展了跨学院、跨学科、多层次合作。

4、创新的培养模式和健全的培养体系。中国科大以推动人工智能在基础理论、技术创新、工程实践、成果转化等多个层面上的横跨发展为目标,建立了多种创新的人才培养模式和新工科人才的全链条培养体系。在信息、电子、自动化、计算机等专业人才培养上,采用“全过程培养”、“校企合作培养”等模式,培养前沿研究与产业应用的多层次高端人才;针对成果转化、创新创业等,中国科大先进技术研究院建立了人工智能相关的全站式服务平台,为创新实践提供了良好生态环境。

网络空间安全专业

2023年在工科试验班(科技英才班)招生专业下,增加了“网络空间科技英才班”方向;2024年首次将网络空间安全专业单独招生。

报考方式:

志愿填报专业名称“网络空间安全“;

志愿填报专业名称“工科试验班(科技英才班)”,选择“王小谟网络空间科技英才班”方向。

专业特色:

1、校企合作,协同育人。重视培养学生的实验实训能力,牵头组建国家网络安全教育技术产业融合发展试验区和国家级网络空间安全实验实训课程虚拟教研室。持续加强校企合作,始终注重坚持产教研深度融合,建立符合国家需求的网络安全高层次人才培养体系,与中国电子科技集团公司、永信至诚、深信服科技股份有限公司、中电网络空间研究院、安恒信息、新华三、龙芯中科等多家企事业单位进行了全面合作,共建联合实验室,组织网安赛事和开展网安人员培训。

2、英才教育,特色鲜明。中国科大和中国电科共同建设中国科大“王小谟网络空间科技英才班”。王小谟网络空间科技英才班的重要使命是为国家探索高端网信人才培养的新体制、新机制,为在网络安全方面具有特殊培养潜质的青少年提供一个更好的成长和成才环境。

3、学科交叉,培养复合人才。构建培养量子信息与网络安全新兴交叉学科人才培养体系。深化新工科理念,建立面向未来产业需求、具有扎实前沿基础知识体系的完备的本、硕、博交叉学科培养体系,培养出兼通量子信息和网络安全的新兴交叉学科人才。发挥自身特色优势,学院不断为新兴产业输送高端人才,在促进量子信息产业发展方面取得了显著成果。

4、平台支撑,注重科研实践。学院依托合肥国家实验室、未来网络国家基础设施合肥中心、类脑智能技术及应用国家工程实验室、语音及语言信息处理国家工程研究中心等国家级科研平台,中国科学院电磁空间信息重点实验室、工业和信息化部网络安全创新应用先进示范区、文化和旅游部网络文化内容认知传播与检测重点实验室、数字安全安徽省重点实验室等省部级科研平台和创新基地,国家网络安全教育技术产业融合发展试验区、国家网络空间安全实验实训课程虚拟教研室等国家级实验教学平台,有力支撑网络空间安全学科建设和人才培养。

亮点二 健全的英才培养体系

学校不断开展本科教学教育改革,在“基础宽厚实,专业精新活”传统特色的基础上,瞄准培养具有国际一流水平的拔尖创新人才和科技英才的目标,优化课程体系,突破“流水线式”人才培养的局限,探索“两段式、三结合、长周期、个性化、国际化”的创新人才培养新模式,注重因材施教和个性化培养,进一步构建和完善具有我校特色的英才培养体系。

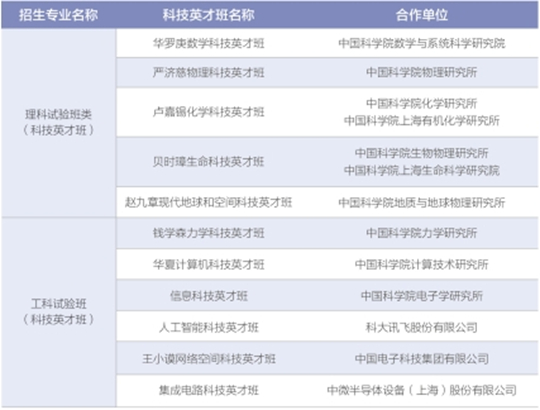

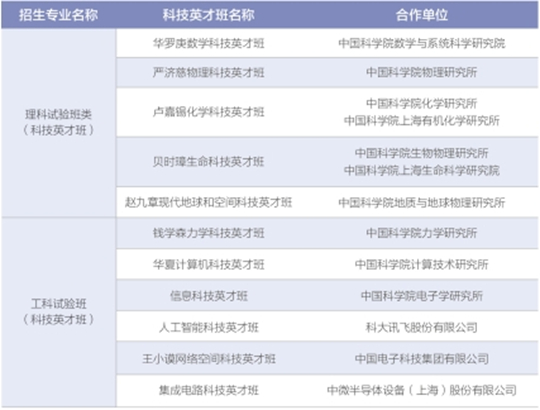

2009年以来,中国科大与中国科学院相关研究所,强强联手,陆续开办了19个科技英才班。科技英才班的创立旨在满足国家对拔尖创新人才的战略需求,发扬“全院办校,所系结合”的办学方针,充分发挥中国科大和中国科学院教育与科研的优势,推进人才培养模式和机制的全方位创新,为国家和社会培养具有创新精神、实践能力、国际视野和家国情怀的国际一流科学家、研究工程师和其他领域的杰出人才。

其中,华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班、赵九章现代地球和空间科技英才班、王绶琯天文科技英才班、华夏计算机科技英才班和钱学森力学科技英才班入选“基础学科拔尖学生培养计划2.0”基地。

我校通过高考直接招收部分科技英才班学生(招生专业信息见下表),同时,学生入校后仍有机会进入全部的19个科技英才班学习。

报考方式:

志愿填报专业名称“理科试验班类(科技英才班)“或“工科试验班(科技英才班)”

优势特色:

1、科教结合,精英教学。利用校内外的优质科研资源,为学生开展科研创新活动提供坚实平台,高年级学生全部进入实验室或研究所开展科研实践。举办学生学术交流会,组织学生参加国内外学术竞赛。实行小班教学,教学方式多元化,注重因材施教和个性化发展。

2、多元选拔,动态管理。科学化、人性化、多阶段的动态进出机制。学生在英才班学习期间可自由选择退出;不能达到相关英才班最低学习要求的学生,退回到普通班学习;当相关英才班的名额空缺时,普通班学生可以通过申请考核进入。

3、注重基础,突出前沿。构建适合拔尖创新人才成长的课程体系,注重培养学生扎实的数学、物理基础和思维能力。开设英才班独有的荣誉课程和独立课程;面向学科前沿,开设前沿课程和讲座,将教学与科研紧密结合,开阔学生眼界。

4、顶尖师资,全程导师。优先为英才班课程配备最优秀的师资力量,全面实行学业导师制,低年级阶段以校内导师为主,高年级阶段则结合学生赴中科院相关研究院所从事的科研实践,配备双导师。

5、国际视野,卓越续航。本科学习期间均有海外交流的机会,包括暑期研修计划、学期交流和海外毕业设计等。学校为所有参加海外交流活动的学生提供一次往返国际旅费,并根据交流项目性质分类提供不同程度的生活补贴。开展综合素质教育,沿袭科技英才班独有的文体活动传统,推动英才班学生每人学一门艺术、掌握一项终身受益的体育运动技能,培养课业以外的“隐形能力”,为今后人生道路上的持续卓越提供动力。

科技英才班毕业生去向优异。2023届本科毕业生中,在国内外著名大学、研究机构继续深造的比例高达97.3%。

亮点三 特色班级二次选拔

未来技术学院-量子信息科技英才班

2021年,中国科大入选教育部首批未来技术学院名单。中国科大未来技术学院面向少年班学院学生进行二次选拔招收学生。

中国科大未来技术学院建设目标定位是面向量子科技发展对未来人才的需求,基于学校的优势专业和学科方向,围绕国家战略科技力量建设需求,创新未来科技创新领军人才培养模式,打造体系化、高层次量子科技人才培养平台,造就一批能够把握世界科技大势、善于统筹协调的世界级科学家和未来技术领军人才。

中法数学英才班

依托中国科大本科教育教学的成功经验,学习借鉴法国数学人才培养的传统领先优势,紧密接轨法国高校的数学教学模式,旨在培养学术思想活跃、发展潜力巨大、国际视野开阔的数学学科青年领军人才。

中法数学英才班面向已入学本科生进行二次选拔招收学生。每年聘请18-20位法国著名专家学者授课,中法两国教师共同主讲专业课程,注重因材施教和个性化培养,创新课程设置、教学方法、考试方法和国际交流体系。除自主考取名额之外,每国将另有9位优秀毕业生获中法双方资助免试赴法国继续深造,包括巴黎高等师范学院、索邦大学、巴黎大学和巴黎-萨克雷大学等数学专业排名世界前列的法国高校。

中法数学英才班近三年5人考取巴黎高等师范学院,10人考取巴黎综合理工大学,考取人数位居全国高校第一。近三年巴黎高师教学专业面向全球仅录取12名国际生,其中5人来自中国科大中法数学英才班。

中国科大-协和医学班

中国科大-协和医学英才班(“协和医班”)通过强强联合,发挥中国科大基础宽厚实的人才培养特色和学科优势与北京协和医学院(简称协和)医学教育水平,瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。

中国科大作为教育部“医学+X”复合型高层次医学人才培养改革试点高校,中国科大-协和医学英才班由中国科大面向高考招生,结合校内二次选拔招生。依托中国科大生命科学与医学部、少年班学院共同管理,按照少年班学院“一生一方案”模式,自由选择、多重出口,培养兼具多学科背景的复合型医学人才。双方将共同开展招生宣传,共同制定培养方案、配备优质师资共同授课。在中国科大“2+X”培养模式下,二年级结束时,进行双向选择。符合培养要求的本科生,可面向协和的临床医学、群医学与公共卫生、药学、理工医交叉融合四个方向4(本科)+4(直博)基本学制培养。符合培养要求的本科生,亦可面向科大临床医学(5年制+直博长学制)或少年班模式的“一生一方案”自由选择专业模式培养。

亮点四 强基计划新增A+专业地球物理学

2024年中国科学技术大学强基计划新增招生专业地球物理学,满足国家在地震防灾减灾、深地深海深空探测、国土安全保障等重大战略上的需求,培养具有国际战略地位的高端拔尖创新人才。

地球物理学在教育部学科历年评估中结果为A+(排名全国第一),是世界一流学科建设点,拥有全国首批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。学科和师资实力雄厚,拥有近50人的科研队伍,其中教授23人,中国科学院院士3人,还有很多青年人才。地球物理学专业拥有安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站,参与共建精密大地测量与定位全国重点实验室,与安徽省、国家航天局共建深空探测实验室。利用这些大科学工程开展学生培养,注重深化科教融合,并支持学生到国外知名院校开展暑期研究。

亮点五 依托大科学装置、国家实验室等平台开展科研实践

在中国科大,本科生参与科研实践活动是本科教学的传统特色,每一位本科生都可以接触到最前沿的科学知识,参与到激动人心的研究项目中。学校鼓励本科生开展科研活动,从自身兴趣出发早进入实验室开展科研实践,依托大科学装置、国家实验室、中国科学院相关院所等平台,提供各类科研创新平台和实践机会,不断增强学生科研能力和学术素养。

同时,中国科大将新生“科学与社会”研讨课作为大学生素质教育必修课程,通过名家大师主题报告和导师指导下的小班课程讨论研讨,培养学生的初步科研能力以及科学思维、创新精神、团队协作能力等综合科学素质。

学校的科研创新平台体系健全。建有国家同步辐射实验室、合肥微尺度物质科学国家研究中心、火灾科学国家重点实验室、核探测与核电子学国家重点实验室(联合)、认知智能全国重点实验室(联合)、深空探测全国重点实验室(联合)、类脑智能技术及应用国家工程实验室、语音及语言信息处理国家工程研究中心、热安全技术国家地方联合工程研究中心、大尺度火灾国际联合研究中心、量子信息与量子科技前沿协同创新中心、国家高性能计算中心(合肥)、安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站等13个国家级科研机构、6个国家重大科技基础设施和82个院省部级重点科研机构,基本覆盖我校学科方向。

亮点六 人人有机会参与国际交流

在中国科大,人人有机会参加国际交流,学校100%提供资助。学校为所有赴境外参加交流活动的学生提供一次往返国际旅费,并根据交流项目性质分类提供不同程度的生活补贴。中国科学技术大学与世界50余个国家、200多所海外知名高校和机构建立了深入合作,为学生提供多样化的交流选择。

本科生境外交流主要形式:

寒暑假学校:学生于本科阶段的寒暑假期间赴境外高校进行课程学习,时长为2-4周。

学期课程学习:学生于本科阶段的春季学期、秋季学期赴境外高校插班学习,时长为一学期或一学年。

暑期研究实习:学生于本科阶段利用夏季学期和暑假期间赴境外高校,在接收高校导师的指导下,在课题组或实验室开展研究实习,时长为8-10周。

短期访学:学生于本科阶段赴境外高校进行参观、游访、听取前沿讲座、参加国际竞赛、国际会议等,时长为1-2周。

毕业设计:学生于本科阶段的最后一学期赴境外高校完成毕业设计,时长为3-4个月。

联合培养双学位项目:学生在我校完成前三年本科阶段的培养计划,第四年和第五年赴合作高校学习,第四年结束获我校学士学位,第五年结束获境外高校硕士学位。

同时,校园内也举办各类国际交流活动,比如大师论坛、国际周、国家主题日、未来科学家夏令营等等,增加与不同国家师生交流的机会,拓展本科生的国际视野。

亮点七 尊重兴趣100%自主选择专业

100%自主选择专业,这是中国科大尊重兴趣、个性培养的真实体现。学校倡导以人为本、因材施教的教育思想,支持本科生以兴趣为导向,自主选择专业,学生在校期间转专业次数不做限制,真正“零门槛”。

亮点八 长周期的创新人才培养模式

中国科学技术大学不断探索“两段式、三结合、长周期、个性化、国际化”的创新人才培养新模式,深入实施“一流本科教育质量提升计划”行动纲领和“研究生德创领军人才培养计划”,从课程体系、科研实践等多个方面打破壁垒,实现学科横向贯通和本硕博纵向贯通培养,探索中国科学技术大学本科教育的新理念、新实践和新文化,为国家培养具有国际视野,在科技、工程、经济等领域起引领作用,具有创新精神、实践能力和家国情怀的国际一流科学家和复合型科技英才。

得益于学校长周期人才培养的理念,中国科大的本科毕业生深造率长期保持高位,保研率、深造率均列全国前三。继续深造的本科生中约80%前往世界排名前100位的大学深造,国内升学的本科毕业生中超90%进入“双一流”建设高校深造。2023届本科生赴国内外高校深造人数占本科毕业生总人数的75.5%。其中,国内升学占比61.7%,出国(境)留学占比13.8%。

高招云直播

高招云直播