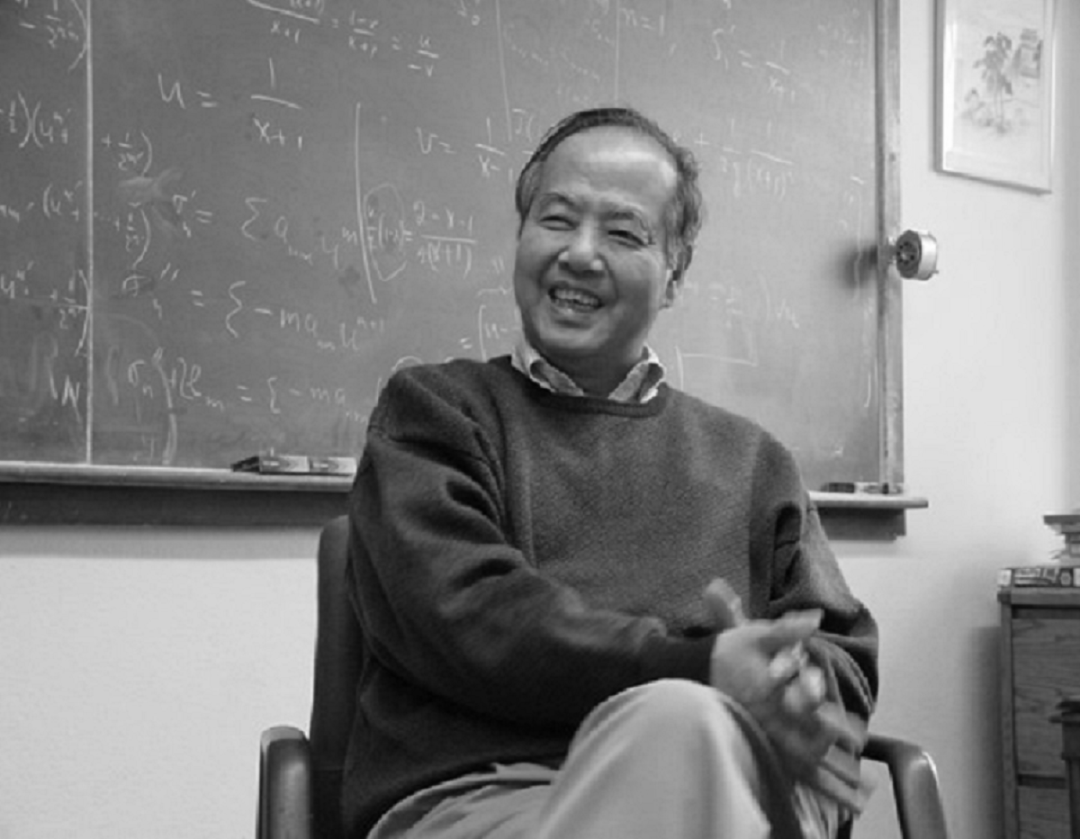

著名华人

诺贝尔

李政道先生

于当地时间2024年8月4日凌晨2时33分

在美国旧金山家中去世

享年97周岁

李政道,中国科学院外籍院士

1926年11月24日生于上海

祖籍江苏苏州

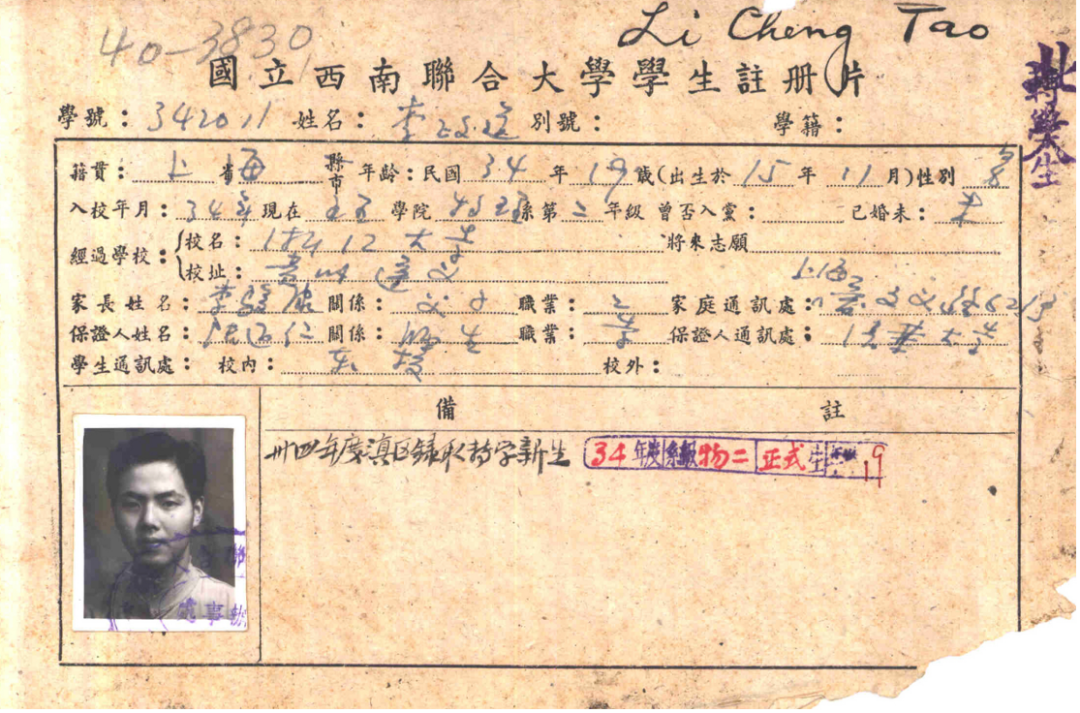

1945年就读于西南联大物理系

李政道的“国立西南联合大学学生注册片”。

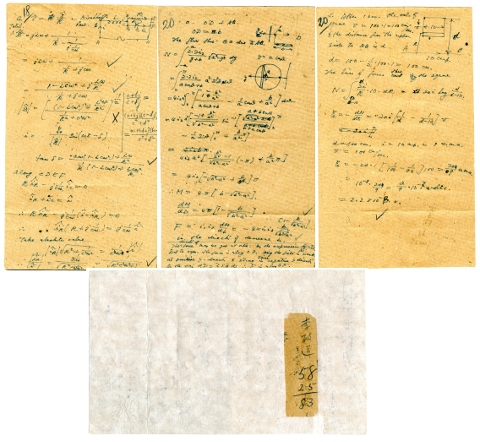

1945年叶企孙先生批改的李政道电磁学考卷。卷面显示,每页一道题,每题20分,李政道的得分分别为18、20、20分,合计58分;在考卷的背面写有:58+25=83。原来,这次考试的分数由理论笔试和实验操作两部分组成。李政道的理论考试得了58分,接近60分满分;而实验操作只得了25分,就满分40分来讲,几乎刚刚及格。据李政道后来回忆,这次考试给他很大震动,叶企孙教授的严格要求对他的一生产生了深刻影响,特别是让他懂得了实验的重要性。

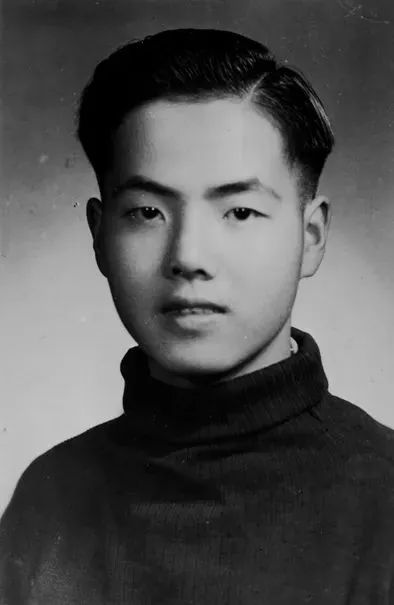

1946年,在云南昆明求学的李政道。

1946年,经吴大猷和叶企孙两位教授推荐

李政道赴美进入芝加哥大学攻读物理专业

师从诺贝尔

1950年年仅23岁时获得博士学位

1953年任哥伦比亚大学助理教授

三年后,29岁的李政道

成为哥伦比亚大学二百多年历史上

最年轻的正教授

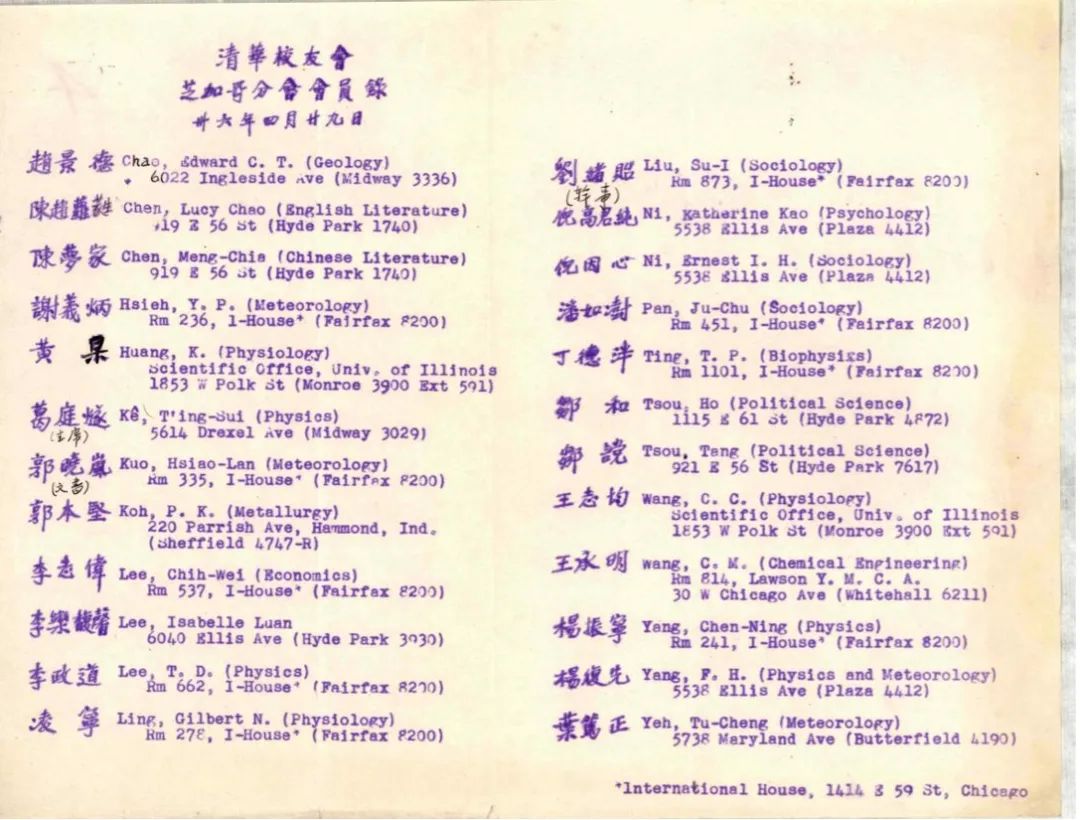

《清华校友会芝加哥分会会员录》上,第11位为李政道。

李政道长期从事

在粒子物理理论、原子核理论

和统计物理等领域

做出一系列具有里程碑意义的工作

●1954年,提出“李模型”,对探讨量子场论基本问题起到重要作用。

●1956年,与杨振宁一起提出弱相互作用中宇称不守恒的论断,翌年经实验验证后,共同获得诺贝尔

●上世纪60年代以来,在正反粒子变换和空间反射联合变换下不守恒问题方面进行了系统研究。

●上世纪70年代以来,在建立与发展孤立子的量子理论、提出反常核态的概念、建立与发展随机格点规范理论、把时间作为分立动力学变量并进而建立分立动力学理论等方面都作出了开创性的贡献。

●发表大量科学论文,著有《场论和粒子

1957年12月10日,瑞典斯德哥尔摩,获得诺贝尔

多年来,李政道始终心系

祖国的

自1972年起

他多次回国讲学、建言献策

改革开放后更不遗余力地

推动中国

为中国

高能物理前沿探索

高水平人才培养和国际交流与合作

作出了无可替代的贡献

1979年起,李政道发起并参与组织实施

中美联合培养物理类研究生计划(CUSPEA)

选拔推荐915人赴美深造

造就了一批领军学者和社会栋梁

创设了我国急需高层次人才培养的新范式

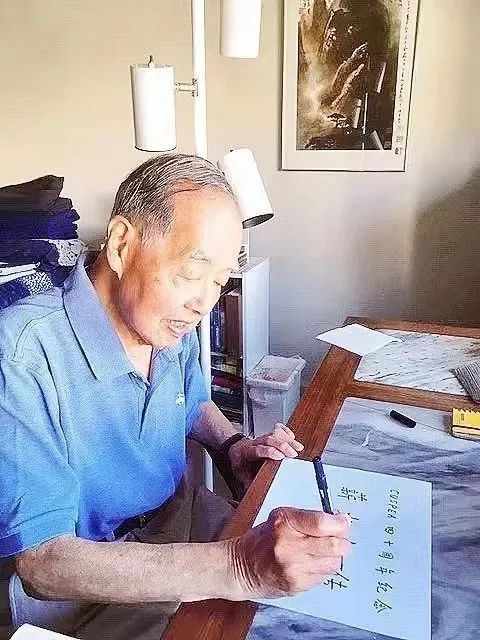

李政道为CUSPEA题字。

1984年5月,李政道回国访问

5月17日,

授予李政道名誉教授聘书

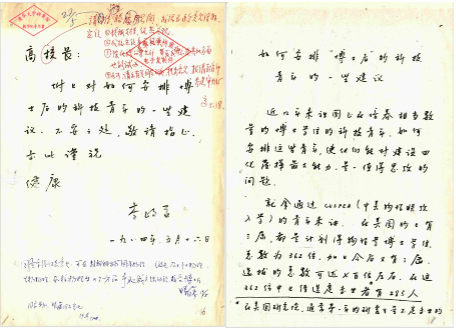

1984年5月16日,李政道给时任清华

李政道是我国博士后制度建立的倡导者

20世纪80年代中期

国家在改革开放初期

派遣出国的留学博士陆续学成回国

国内从1981年正式实施学位制度后

也开始有博士毕业生

如何为他们创造比较好的环境和条件

吸引更多的留学博士回国工作

使他们尽快成长为国家急需的高级人才

引起了李政道先生的关注

他多次给中国国家领导人和有关人士写信

建议借鉴发达国家博士后制度的经验

在中国建立博士后

实行博士后制度

正是在李政道的积极倡导和建议下

经邓小平亲自批准

1985年7月

国务院批复了

国家科委、教育部和中国科学院

《关于试办博士后流动站的报告》

中国博士后制度创立

1992年6月5日,李政道在

1995年4月30日,

1998年,他发起设立

中国大学生见习进修

培育我国基础科学后备军数千人

成为我国创新型人才培养的重要载体

他曾说,光依靠出国留学不是长久之计

最后一定是

要在中国培养年轻的科学家

在中国做出成绩来

1999年,

迁入理科楼新址时

李政道先生曾亲临致贺

李政道先生在自己的科学研究生涯中

深切感到

“科学和艺术是不可分割的

就像一枚硬币的两面”

在迎接

他和

举办艺术与科学国际作品展暨学术研讨会

为此,他在2000年8月来校访问

与

此后的近一年时间里

他亲自拟定方案、组织筹备

2001年5月31日

“艺术与科学”国际作品展在中国

6月1日

“艺术与科学”国际学术研讨会开幕式

暨“

在

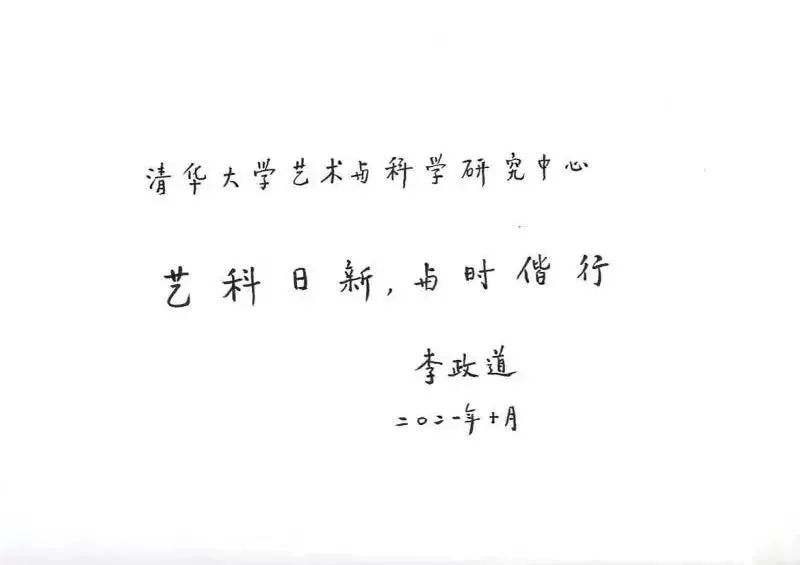

聘请李政道先生为“中心”名誉主任

由李政道先生与时任

为“

李政道与时任

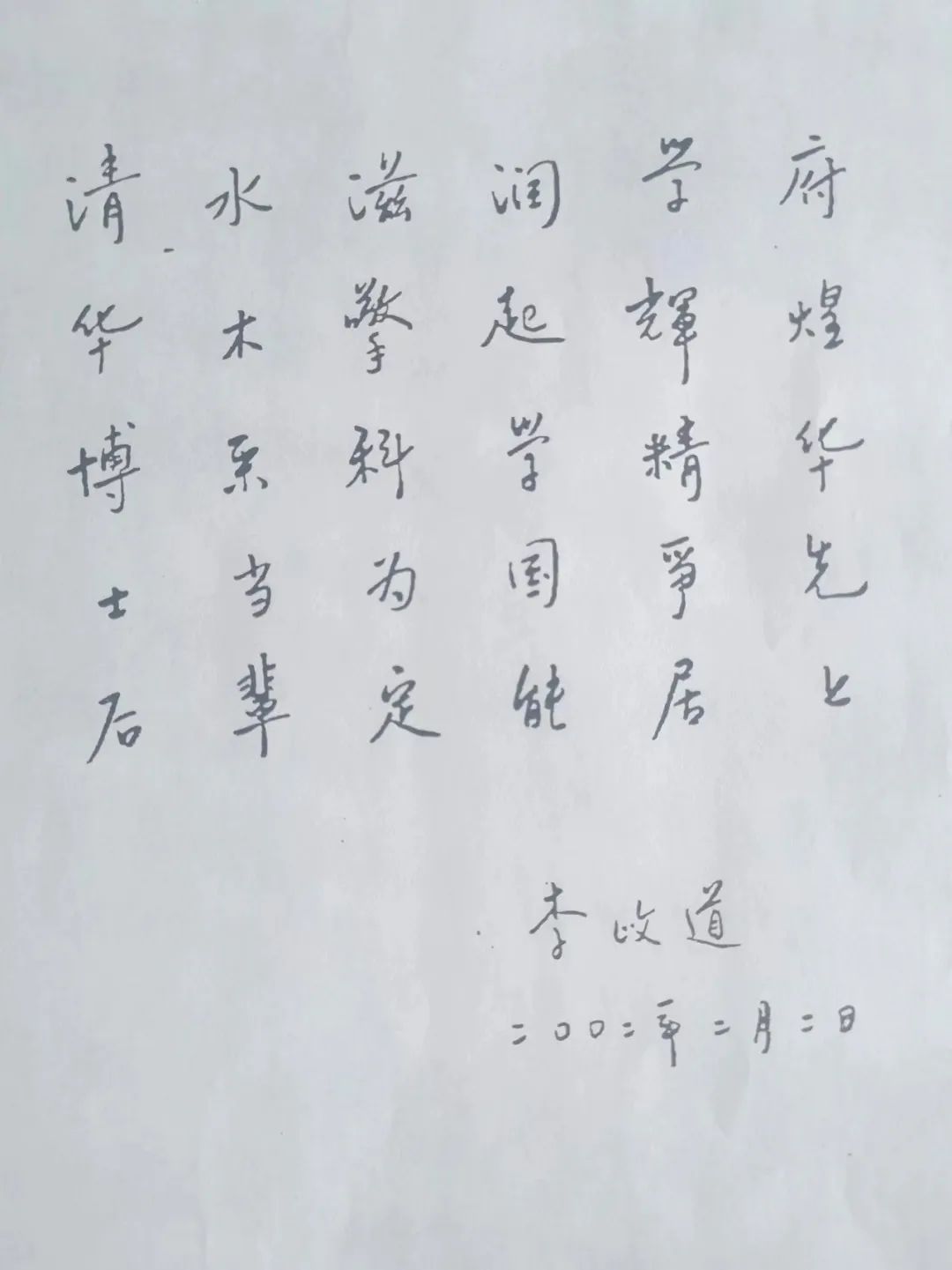

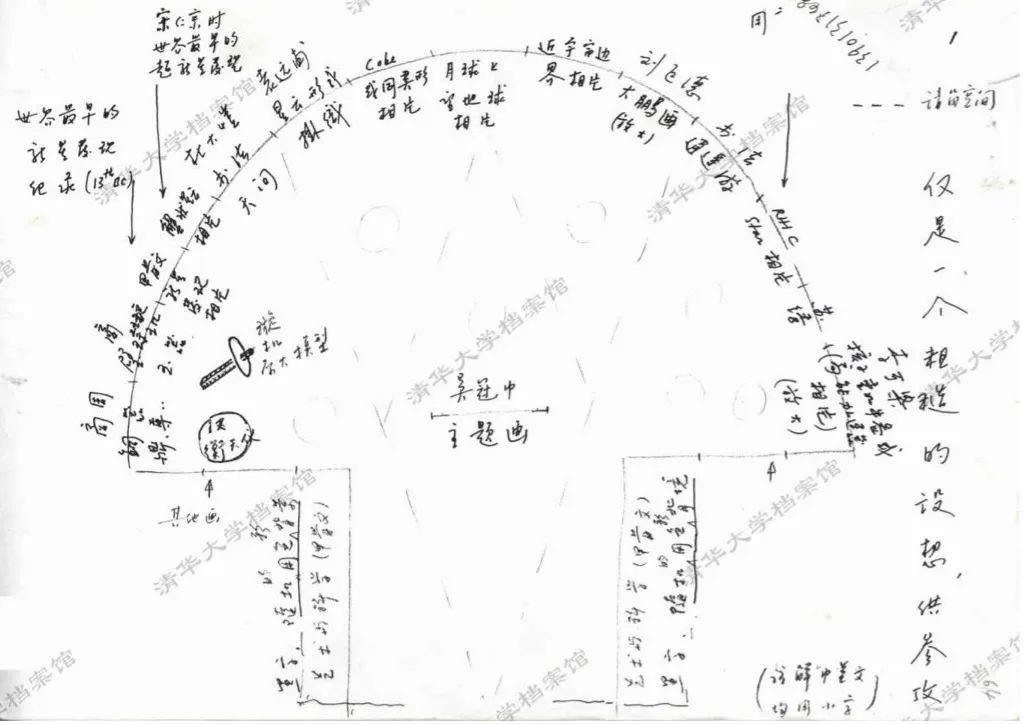

李政道亲笔绘制的艺术与科学国际作品展暨学术研讨

李政道专门为

“艺术与科学国际作品展暨学术研讨会”

分别于2001年、2006年、2012年

2016年、2019年和2024年持续举办了6届

成为

产生了巨大的国际影响力

也极大地推动了

在跨学科、跨文化的人才培养和科学研究上

实现高质量发展

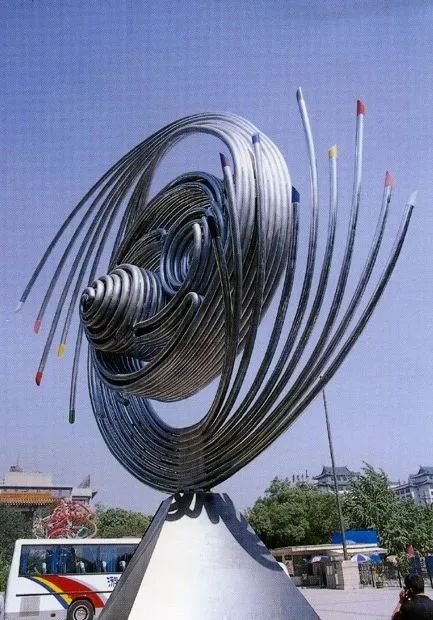

李政道创意的艺术与科学作品《物之道》

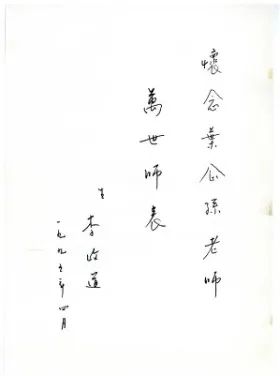

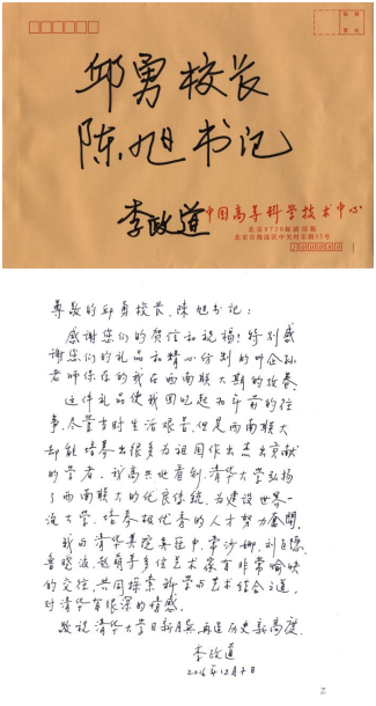

2016年12月7日,李政道写给时任

李政道先生的辞世

是

也是中国乃至全球

科技界、教育界、艺术界的重大损失

沉痛悼念并深切缅怀李政道先生!

来源|央视新闻 清华新闻网

档案馆

李政道研究所TDLI

审核|许亮

联系邮箱:thuxwzx@tsinghua.edu.cn

高招云直播

高招云直播