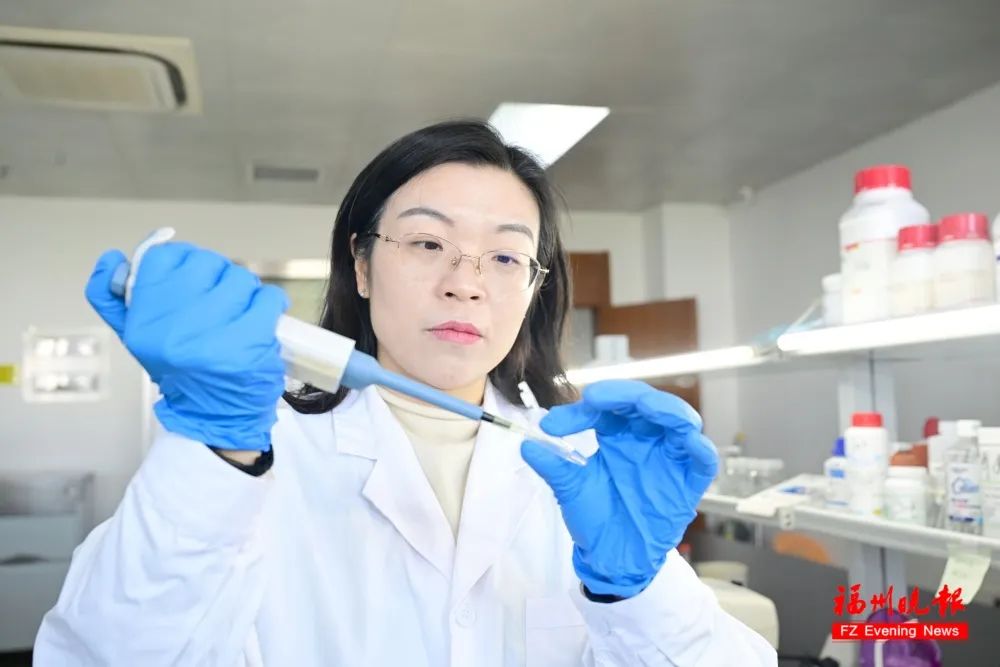

日前,“福建发布”微信公众号、《福州晚报》等媒体平台刊载报道《福建农林大学这位女教授,了不起!》,关注荣获2023年度福建省科学技术奖自然科学奖一等奖、由我校团队主导的项目——“被子植物(睡莲)基因组解析及其基因资源挖掘”的负责人之一,我校生命科学学院、未来技术学院(海峡联合研究院)院长秦源教授,深耕植物生殖发育研究二十余年,投身乡村振兴的故事。

日前,“福建发布”微信公众号、《福州晚报》等媒体平台刊载报道《福建农林大学这位女教授,了不起!》,关注荣获2023年度福建省科学技术奖自然科学奖一等奖、由我校团队主导的项目——“被子植物(睡莲)基因组解析及其基因资源挖掘”的负责人之一,我校生命科学学院、未来技术学院(海峡联合研究院)院长秦源教授,深耕植物生殖发育研究二十余年,投身乡村振兴的故事。

近日,2023年度福建省科学技术奖揭晓。其中,由福建农林大学团队主导的“被子植物(睡莲)基因组解析及其基因资源挖掘”研究获自然科学奖一等奖。

该项目揭开了被子植物起源的进化谜题,更为培育新型花卉作物找到了“基因钥匙”,这项曾刊登于《自然》系列期刊的研究,被誉为改写被子植物进化的教科书。

该项目负责人之一便是福建农林大学教授秦源。

秦源

20多年来

秦源致力于植物生殖发育领域研究

对农作物产量提高

和遗传改良具有重要意义

她屡次破解“花果密码”

把“农业芯片”牢牢握在自己手中

1

在生命科学馆幽蓝的穹顶下

电子显微镜正捕捉

大孢子母细胞的裂变瞬间

这是秦源团队建立的

全球首个被子植物

大孢子母细胞发育动态模型

其精妙程度堪比

《天工开物》的活体注解

“每个细胞都藏着改变农业命运的密钥”

秦源说

农业科研的终极目标

是让农民绽开笑脸

深耕植物生殖发育研究二十余年

秦源更看重的

是如何用实验室的这把“金钥匙”

开启乡村振兴的致富门

2019年,福建龙海程溪镇的菠萝基地受技术限制等原因影响,全镇菠萝成花率不足。

抱着为企业和农业提高经济效益的决心,秦源带着团队驻扎田间,集成一套菠萝花期精准调控技术:用温度传感器监测冠层温度,通过营养液配比调节植株生理状态,用催花剂为菠萝树催花,通过施肥栽培让菠萝“体质”更好……

这项创新技术,让该基地的亩产量从6000斤跃升至8000斤,裂果率下降35%。

在秦源的努力下

这些年

这样的技术革新正在多地开花

在龙岩等地的百香果种植区,秦源创新百香果育种技术和方法,培育出“金都百香3号”等百香果,带动百香果企业及农户增收。秦源团队开发的百香果病害检测技术助力标准化育苗基地每年输出50万株健康种苗。

走进平潭的盐碱地改良示范区,曾经白茫茫的荒滩已化作碧浪翻滚的“海上草原”。秦源引进的耐盐碱植物海芦笋,既改良了土壤结构,其富含的甜菜红素更成为保健品原料。“现在每亩增收2000元,滩涂成了聚宝盆!”当地农民老柯算着账,眼角的皱纹里都带着笑意。

在漳州花卉基地,科技赋能的“美丽经济”同样绽放异彩。针对朱顶红种苗退化难题,秦源团队建立的离体快繁体系,使种苗成本直降40%,带动企业亩效益突破2万元。看着组培室里整齐排列的玻璃瓶,技术员小张感慨:“这些瓶瓶罐罐里,装着乡村振兴的新希望。”

据统计

秦源的科研成果累计创造

经济效益超200亿元

真正实现了

“把论文写在祖国大地上”

2

“实验室里的数据再漂亮

不能落地就是纸上谈兵”

秦源回忆

她曾连续多年带队

开展“三下乡”实践活动

率领实践队员深入

龙岩、漳州、平潭等地

为当地农民解决实际问题

在古田会议旧址、邓子恢故居等红色教育基地,常能看到秦源带着学生开展“行走的思政课”。她倡导的"红绿融合"育人模式,既传承红色基因,又培育绿色技能。

近三年,她培养了一批农学、作物育种、食品加工等多学科创新型农业青年人才,为乡村振兴建设输送优秀硕博毕业生80余人。其指导的学生团队斩获国际基因工程机器大赛金奖等荣誉,培养的毕业生中已有百分之九十从事农业科技或服务乡村振兴工作。

“农业现代化需要接续奋斗”

秦源感慨

“我们这代人要做的

就是为后来者铺就攀登的阶梯”

从破解植物生殖密码的实验室

到飘着果香花海的田间地头

再到农民账本上跳动的数字

这位长江学者特聘教授

用二十年光阴诠释了

新时代科技工作者的担当

秦源希望

在她身后

越来越多的青年学子能沿着这条

“把论文写在大地上”的道路

坚定前行

用智慧和汗水浇灌乡村振兴的沃土

让科技兴农的梦想

在八闽山水间拔节生长

欢迎转载推文,转载请在文章前注明:来源【福建农林大学微信公众号】

欢迎转载推文,转载请在文章前注明:来源【福建农林大学微信公众号】微信号:fjnldx2000

来源:福州晚报本期编辑:福建农林大学融媒体中心责任编辑:丁雨柔欢迎您积极投稿或建言献策如涉及版权问题,请及时联系我们

高招云直播

高招云直播