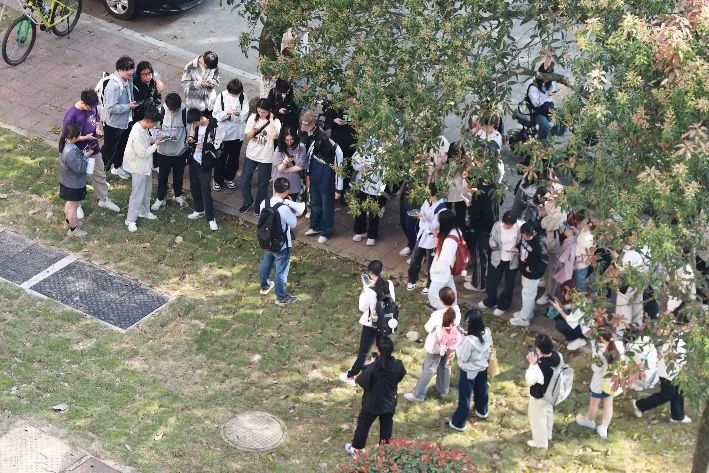

4月7日-8日,生命科学学院特色实践课程《人工智能+两步路下的校园植物多样性调查》获得广泛关注,该课程已开放三个场次,吸引全校不同学院众多学生参与。该课程由陈炳华副教授设计,以旗山校区为天然实验室,通过“理论教学+AI工具实操+专家现场讲解”的三维模式,打破传统课堂边界,为生物学实践教学注入科技动能,打造我校人才培养新范式。

AI赋能植物学实践:技术重塑教学场景

课程理论环节聚焦人工智能在植物学中的前沿应用,系统讲解AI图像识别技术原理及“形色”APP的智能鉴定功能。该工具依托深度学习模型,可在1秒内识别4000余种植物,准确率达92%,为野外调查提供高效技术支撑。同时,课程引入“两步路户外助手”APP,指导学生运用轨迹记录、数据整合等功能,实现植物分布点位的精准标注与动态分析。这种“AI+地理信息”的技术组合,使传统植物学调查从“经验驱动”转向“数据驱动”,显著提升工作效率。

沉浸式实地调查:解码校园生态密码在陈炳华老师的带领下,学生分组开展校园植物多样性调查。团队成员沿溪源江畔等生态热点区域行进,运用“两步路”规划最优路线,同步采集植物图像与地理坐标数据。当遇到形态相似的植物时,学生通过“形色”快速获取学名、科属及生态习性,再结合陈老师现场示范的形态学鉴别技巧,形成“AI初筛-人工复核”的双验证机制。这种虚实结合的教学方式,让学生在实践中掌握“技术工具使用+专业知识应用”的复合能力。

沉浸式实地调查:解码校园生态密码在陈炳华老师的带领下,学生分组开展校园植物多样性调查。团队成员沿溪源江畔等生态热点区域行进,运用“两步路”规划最优路线,同步采集植物图像与地理坐标数据。当遇到形态相似的植物时,学生通过“形色”快速获取学名、科属及生态习性,再结合陈老师现场示范的形态学鉴别技巧,形成“AI初筛-人工复核”的双验证机制。这种虚实结合的教学方式,让学生在实践中掌握“技术工具使用+专业知识应用”的复合能力。

专家深度导赏:从苔藓到池杉课程特别设置“校园植物专家导赏”环节。在溪源江畔,陈炳华老师指导同学们在一平米的草地内鉴别出十余种植物,以池杉(Taxodiumascendens)为例,详解其呼吸根适应湿地环境的生物学特性,以及作为孑遗植物的科研价值。他指出,池杉的引种历史与校园生态变迁紧密相关,其“基部膨大、树冠窄塔形”的形态特征正是适应潮湿环境的进化结果。通过这类典型案例,学生不仅学会植物识别技巧,更深入理解生物与环境的协同演化规律。

专家深度导赏:从苔藓到池杉课程特别设置“校园植物专家导赏”环节。在溪源江畔,陈炳华老师指导同学们在一平米的草地内鉴别出十余种植物,以池杉(Taxodiumascendens)为例,详解其呼吸根适应湿地环境的生物学特性,以及作为孑遗植物的科研价值。他指出,池杉的引种历史与校园生态变迁紧密相关,其“基部膨大、树冠窄塔形”的形态特征正是适应潮湿环境的进化结果。通过这类典型案例,学生不仅学会植物识别技巧,更深入理解生物与环境的协同演化规律。

跨学科教育的范式创新该课程是生命科学学院“人工智能+生物学”教学改革的缩影,也是人工智能赋能教学改革试点课程《植物学》的“个性化”拓展。参与学生反馈,这种“课堂-户外-数据平台”的立体教学模式,让抽象的生物学知识变得触手可及,也对“人工智能赋能”有了更深刻的理解。近年来,学院通过鼓励申报人工智能赋能教学改革项目等举措,推动学科交叉融合,培养学生“用技术解决生物学问题”的思维,这与四新建设要求高度契合。

跨学科教育的范式创新该课程是生命科学学院“人工智能+生物学”教学改革的缩影,也是人工智能赋能教学改革试点课程《植物学》的“个性化”拓展。参与学生反馈,这种“课堂-户外-数据平台”的立体教学模式,让抽象的生物学知识变得触手可及,也对“人工智能赋能”有了更深刻的理解。近年来,学院通过鼓励申报人工智能赋能教学改革项目等举措,推动学科交叉融合,培养学生“用技术解决生物学问题”的思维,这与四新建设要求高度契合。

学生心得生命科学学院 2022级 林语辰“这门课让我感受到AI技术的强大!用两步路APP记录轨迹时,不仅能精准定位植物位置,还能实时比对数据库中的物种信息。原本枯燥的分类学变得生动有趣!”生命科学学院 2022级 江家瑶“理论与实践结合得太棒了!我们不仅掌握了技术工具,还深入了解了校园生态系统的复杂性。AI辅助分析大大提升了效率,通过AI识别认识了几种生活中很少关注的植物,成就感满满!“课程反响该课程因创新性和实用性广受好评,这种“技术赋能、学科交叉、实践导向”的教学创新,为新时代本科教育提供了可复制的改革样本。学生反馈显示,AI技术的引入显著提升了植物调查的效率和准确性,两步路APP的实践操作增强了空间数据分析能力。课程成功打破了学科壁垒,将信息技术与植物学深度融合,培养了学生的数字化科研素养。此外,学生通过这门课程,了解了许多校园常见植物,激发了学习植物学的兴趣,增强了人与自然和谐共生的生态理念。

学生心得生命科学学院 2022级 林语辰“这门课让我感受到AI技术的强大!用两步路APP记录轨迹时,不仅能精准定位植物位置,还能实时比对数据库中的物种信息。原本枯燥的分类学变得生动有趣!”生命科学学院 2022级 江家瑶“理论与实践结合得太棒了!我们不仅掌握了技术工具,还深入了解了校园生态系统的复杂性。AI辅助分析大大提升了效率,通过AI识别认识了几种生活中很少关注的植物,成就感满满!“课程反响该课程因创新性和实用性广受好评,这种“技术赋能、学科交叉、实践导向”的教学创新,为新时代本科教育提供了可复制的改革样本。学生反馈显示,AI技术的引入显著提升了植物调查的效率和准确性,两步路APP的实践操作增强了空间数据分析能力。课程成功打破了学科壁垒,将信息技术与植物学深度融合,培养了学生的数字化科研素养。此外,学生通过这门课程,了解了许多校园常见植物,激发了学习植物学的兴趣,增强了人与自然和谐共生的生态理念。

END

END出品:福建师范大学招生与考试办公室

来源:福建师范大学生命科学学院

制作:本科招生新媒体运营中心

编辑:赵海秀

校对:林凤珍 施佳姝

责编:张旗(师)

高招云直播

高招云直播