为全面贯彻全国教育大会精神,深入落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号),服务国家重大战略需求,加强基础学科拔尖创新人才选拔培养,根据《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》(教学〔2020〕1号)等文件,我校2025年继续开展基础学科招生改革试点(也称“强基计划”),探索多维度考核评价模式,选拔一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养,为国家重大战略领域输送后备人才。

一、招生对象及报名条件

符合2025年普通高等学校招生全国统一考试报名条件,具有强烈的专业兴趣、

第一类:学业成绩优异的考生。

第二类:相关学科领域具有突出才能和表现的考生,须获得以下奖项之一:数学、物理、

二、招生专业及高考综合改革试点省份选考科目要求

(一)我校2025年强基计划招生专业包括:

(二)各专业招生科类及选考科目要求如下:

专业名称 | 高考综合改革省份选考科目要求 | 尚未开展高考综合改革省份科类要求 |

(含 | 物理、 | 理工类 |

我校2025年强基计划各省(区、市)具体招生专业及招生计划数以报名系统公布为准。

(三)考生身体条件须满足教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》中关于报考相关专业的规定要求,如教育部有最新规定按最新规定执行。

三、报名方式与选拔程序

(一)报名时间和办法

第一类考生即日起至5月10日可登录

第二类考生即日起至5月7日18时前,登录

(二)考生参加统一高考

(三)高校考核

考核内容

第一类考生:考核包括笔试和综合面试,满分为270分,笔试占200分,综合面试占70分;

第二类考生:考核为单独考核。

1、笔试

所有完成报名的第一类考生,须参加我校笔试,考试科目为数学和物理,重点考察相关学科基础、逻辑思维能力。笔试安排在高考后、高考出分前进行,具体时间另行通知。

我校将根据第一类考生的笔试成绩,划定全国统一合格分数线,达到合格分数线的考生人数原则上不少于我校2025年强基计划第一类考生总计划数的5倍;各省份笔试成绩达到合格线的第一类考生,按照不超过分省招生计划的5倍入围综合面试(末位同分同入围),未入围综合面试者不再参与我校强基计划后续选拔。

2、志愿确认

所有入围我校综合面试的第一类考生和审核通过的第二类考生,须于规定时间内(另行通知)在报名系统中进行

3、综合面试

完成我校强基计划志愿确认的第一类考生须参加综合面试,综合面试安排在笔试后、高考出分前进行,具体时间另行通知。综合面试主要结合考生的综合素质评价材料和面试表现,重点考察兴趣志向、学科特长等方面内容。不参加综合面试的第一类考生视为放弃我校强基计划选拔资格。面试采取考生、考场、评委“三随机”抽签的方式,

4、单独考核

我校对所有完成志愿确认的第二类考生进行单独考核,考核安排另行通知。单独考核为交互式面试,重点考察学生的学科爱好、理想信念、综合素质等。

5、体育

第一类和第二类考生均须参加体育

因身体原因不能参加体育

参加我校强基计划体育

(四)录取办法

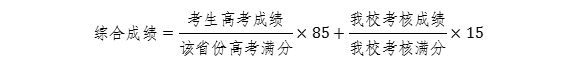

1、综合成绩计算办法

注:考生高考成绩为实考分,不含任何政策加分,下同。

2、确定录取名单

(1)对于第一类考生,根据考生填报志愿和我校在该省份强基计划的招生计划数,按照分数优先的原则,依据综合成绩从高到低进行专业志愿录取。考生综合成绩相同时,再依次以我校考核成绩、笔试总成绩、笔试数学成绩、高考数学成绩、高考理综或物理成绩、体育

(2)对于第二类考生,综合成绩须达到所在省份第一类考生最低录取分数线(所有拟录取考生的最低分数线,不区分专业),并结合认定的专业特长进行专业录取。第二类考生不占所在省份第一类考生的招生计划。

(3)拟录取的第一类和第二类考生的高考成绩须达到所在省份特殊类型招生控制分数线(对于尚未开展高考综合改革的省份,参照该省份确定的本科一批次理科录取控制分数线执行)。

我校招生工作领导小组按招生计划审定强基计划拟录取名单,并报各省级招生考试机构审核,办理录取手续。被录取的考生不再参加本省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加本省(区、市)后续各批次高考志愿录取。

四、培养方案

我校强基计划坚持

(一)阶段性考核和分流补入办法

我校实施强基计划的各学院设置强基班,开展小班教学。强基班所在院系聘任专业内的优秀人才担任班主任。

我校建立强基计划学生成长档案,跟踪培养发展情况。每学年按学业表现采取动态管理和分流机制,并从全校遴选优秀学生补入强基计划。

强基计划学生的分流与补入,由学校“强基计划”专项工作组和学校教学委员会共同决策。

(二)本研衔接培养方案

我校对符合培养要求的强基计划学生实行本研衔接培养。进入研究生阶段后,学生主要在强基计划所在基础学科专业进行培养,部分学生也可根据培养方案在高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域以及国家人才紧缺的人文社会科学领域进行学科交叉培养。本研衔接专业范围见各强基计划招生专业培养方案,研究生阶段转段具体招生专业和名额以转段当年学校公布的工作方案为准。

(三)其他激励机制

我校将为强基计划的实施提供充足的资源保障条件。

1. 为所有的强基计划学生配备学术水平一流的导师,提供全程指导,帮助学生在学业规划、专业兴趣成长、学术能力拓展等方面得到全面提升;

2. 为所有有意愿的强基计划学生提供在中国科学院相应研究所、国家大科学工程和平台开展实践能力提升的机会;

3. 为所有有意愿的强基计划学生提供国际交流的机会,并予以部分资助支持;

4. 优先推荐强基计划学生申请各类荣誉、奖励;

5. 优先推荐强基计划学生免试攻读硕士、博士学位。

五、其他说明

(一)关于学生综合素质档案。已建立省级统一信息平台省份,由省级教育行政部门统一将考生电子化的综合素质档案上传至强基计划报名系统。未建立省级统一信息平台的省份,由各省教育行政部门汇总本地各中学报考学生的综合素质档案后,统一上传至强基计划报名系统。

(二)对于综合素质档案造假或在高校考核中舞弊的考生,将取消强基计划的报名、考试和录取资格,并将有关情况通报所在省级招生考试机构或教育行政部门,取消其当年高考报名、考试和录取资格,并视情节轻重给予3年内暂停参加各类国

(三)强基计划录取考生入学后原则上不转专业,本科阶段转专业范围原则上限于本校强基计划招生专业之内。

(四)我校考核期间,考生的交通、食宿等费用自理。家庭经济困难考生可向我校提出申请,我校可酌情提供保障性路费和住宿补贴。

(五)我校未委托任何个人或中介组织开展强基计划等考试招生有关工作,不举办任何形式的

(六)如遇不可抗力因素,我校2025年强基计划招生流程所作调整,将另行通知。

六、监督保障机制

(一)我校基础学科招生改革试点招生工作在

(二)我校将对录取的学生进行入学资格复查,对不具备入学资格的学生,按教育部相关规定处理。

(三)我校基础学科招生改革试点招生工作依法做到招生信息公开,及时公开招生政策、录取结果、咨询及申诉渠道等信息,全程接受

七、咨询方式

招生咨询电话:0551-63600096、63602553

招生主页:https://zsb.ustc.edu.cn

微信公众号:ustczsb

电子邮箱:zsb@ustc.edu.cn

监督举报电话:0551-63602591

信访地址:安徽省合肥市金寨路96号,

八、本简章由

高招云直播

高招云直播