▌编者按:

闽南理工学院自1998年建校以来,始终坚持“应用型、地方性、开放式、特色化”的办学定位,秉承“正大气象、厚德载物”的校训,学校在27年的办学历史中形成了依托行业、面向基层、强调应用、注重实践的应用型人才培养特色。值此迎接新一轮本科教育教学审核评估之际,各二级学院围绕应用型人才培养,开展了迎评自建工作,为展示各学院在本科教育教学改革中的建设成效和特色亮点,现推出“本科教育教学审核评估学院巡礼”系列专题,持续分享经验做法,共同推动学校本科教育教学高质量发展。

本期聚焦的是:电子与电气工程学院

01

院长寄语

廿三载春秋流转,闽南理工学院电子与电气工程学院始终坚守“务实高效,谦恭笃行”的精神坐标,孕育人文素养与工程伦理并重的时代君子,在服务社会中诠释工程师的使命担当。未来已来,我们将继续以电路为琴键,以代码为音符,在新时代交响中,培育创新人才,助力学校双一流建设,为社会发展添砖加瓦。

02

学院概况

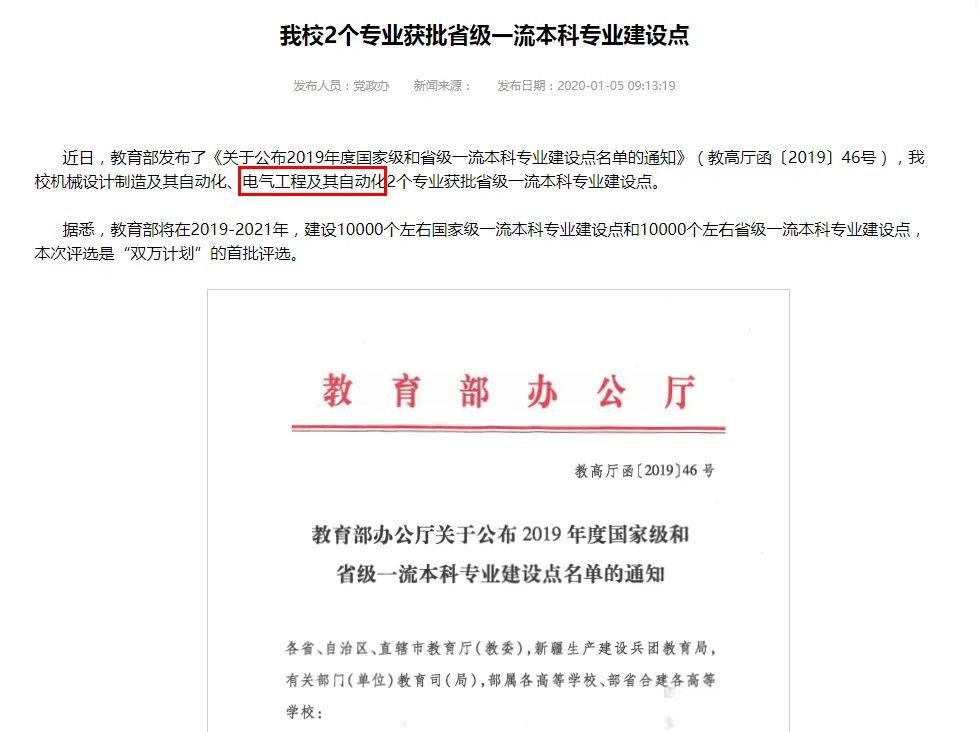

电子与电气工程学院成立于2002年(前身为电子工程系),现设有4个本科专业:电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程、建筑电气与智能化。其中:电子信息工程为福建省特色专业,电气工程及其自动化为福建省一流专业,电气工程为福建省高校重点学科,并被批准为省级应用型学科立项建设单位和专业硕士培育点。

学院建有省级高校“工业自动化控制技术与信息处理重点实验室”、省级“电工电子与高压变电站虚拟仿真实验教学中心”、电气信息应用技术研究所、遥感工程研究所、电子技术应用与创新基地和SMT生产实训中心等。教学实验室、实习基地面积13236平方米,设备1700余台套,教学科研设备总价值近2000万元。

03

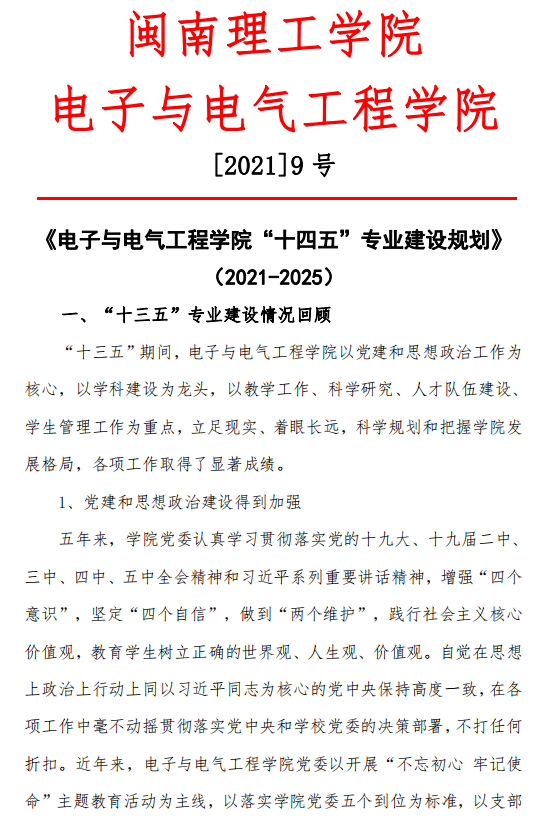

强化党建引领

落实立德树人

学院党委抓牢“教师思政、学生思政、思政课程、课程思政”四位一体建设,构建“党建+”育人工作模式,促进党组织建设和教育教学深度融合。

通过开展“党史学习教育”、“不忘初心,牢记使命”、“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”等主题教育为主线,以落实学院党委“五个到位”为标准,以支部组织建设为契机,以开展创先争优和创建党建品牌活动为总则,积极构建“十大育人”体系,把“立德树人”理念融入学院建设和管理的各方面。

学院党委多次组织师生党员走出去,开展“党建在路上”系列活动,组织师生党员开展社会实践活动、走访调研红色革命教育基地7次,师生党员参与人数150余人次。签约党建共建单位11家,开展党建共建活动17次。组织专题政治理论学习78次,形成了每周三下午例行的政治理论学习制度。

开展“书记有约”、“我与院长面对面”、“晨曦电子博士科技大讲堂”等系列党团活动,结合学院在师资力量、教学平台、实践基地等方面的优势,推进全员全过程全方位的思政育人工作。

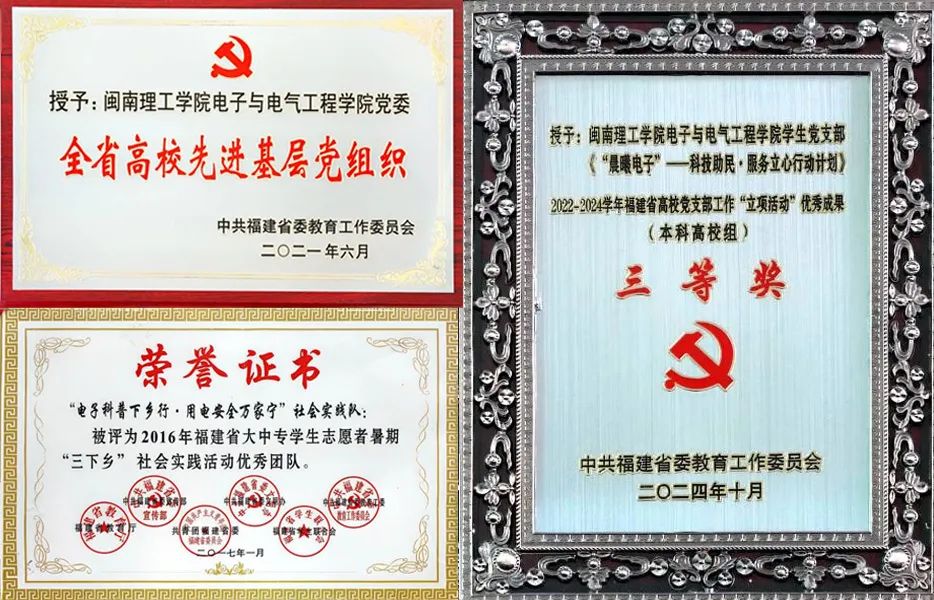

近三年,学院党委先后获福建省首批党建工作标杆院系党委,福建省高校先进基层党组织等荣誉称号。

△电子与电气工程学院与石狮富兴党支部党建共建仪式

△电子与电气工程学院学生公寓党支部成立暨揭牌仪式

△电子与电气工程学院学生公寓党支部成立暨揭牌仪式

△电子与电气工程学院团委组织走进下党乡暑期社会实践活动

△电子与电气工程学院团委组织走进下党乡暑期社会实践活动

04

坚持应用型办学定位

五育并举培养人才

学院主动适应闽南地区社会经济发展需求,聚焦新一代电子信息技术、电气自动化等产业变革,落实立德树人根本任务,全面深化本科教育教学改革,培养人格健全、基础知识扎实、专业实践能力强、勇于创新,具有热爱、做透、准确、创新等匠心精神的一线工程师或行业应用型人才。

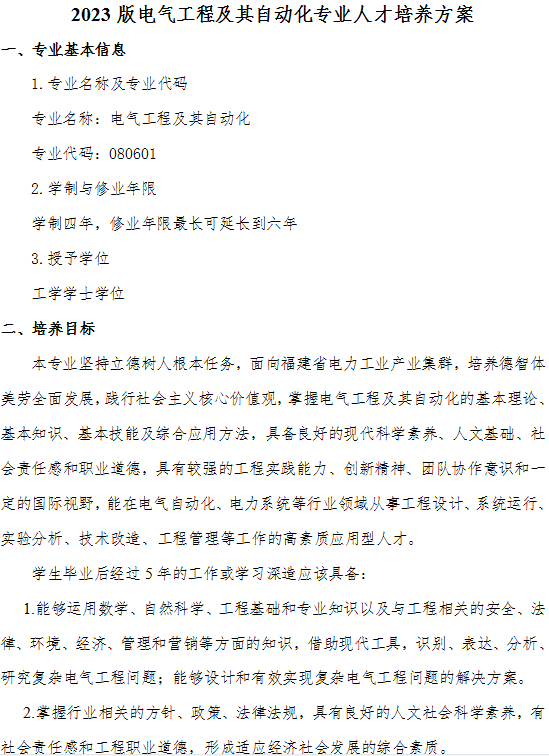

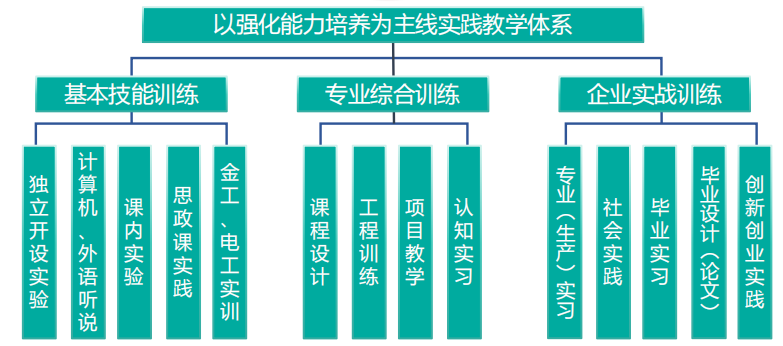

学院对标《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和工程教育专业认证等标准,聘请行业、高校专家参与,定期论证和修订培养方案。学院构建多维度、企业深度参与的实践教学体系,完善课内实验、独立实验、集中实践、实习、毕业设计(论文)等实践教学环节设计,深入推进产教融合、科教融合,通过学练结合、以赛促学等方式,提升学生实践创新能力培养成效。

05

坚持学生中心

推动课堂教学改革

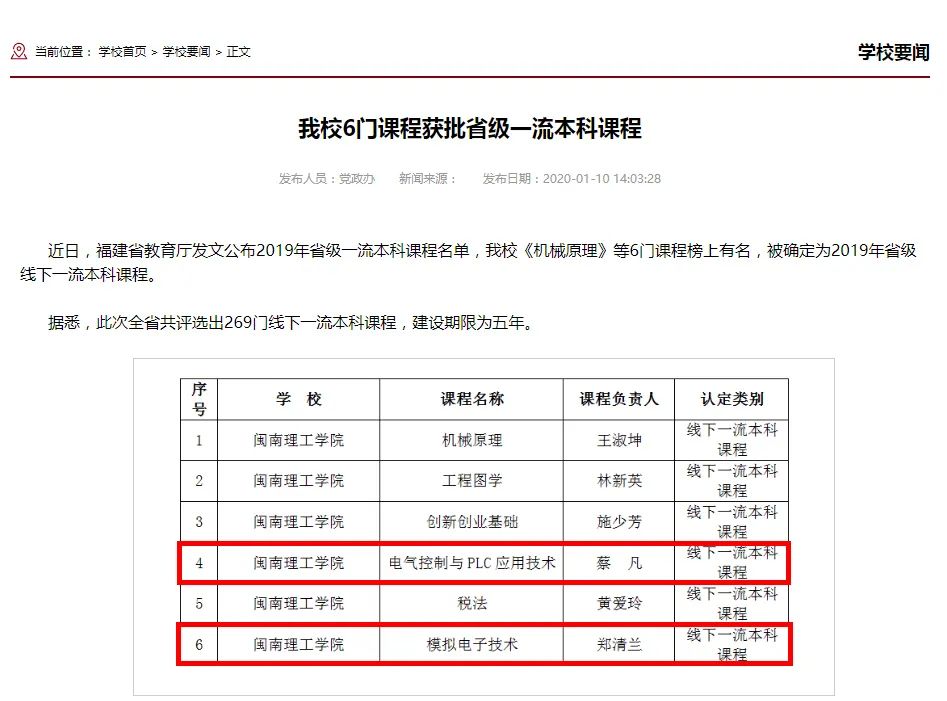

实施“以学为中心、以教为主导”的课堂教学改革,引导教师持续建设工程案例库、教学视频库、试题库等教学资源,不断更新和丰富课程教学内容,探索启发式、探究式、任务驱动式等教学方法以及线上线下混合式教学模式。借助学校与超星、智慧树等公司所建立的MOOC、SPOC 网络教学资源平台,通过建设在线课程资源等措施推进信息化教学环境建设。

近三年,自建线上教学资源20门,获省级一流课程4门,获省级虚拟仿真实验教学项目1项,建设真实项目案例库21个,建设行业企业课程资源库12个。

06

强化实践育人

推动实践教学改革

构建以综合性、设计性实验为主导的新型实验课程体系,形成理实结合、互融互补的专业教学内容新体系。加大学生工程技术训练强度,指导学生在校期间完成各集中实践环节,包括课程设计项目、实际工程小项目的设计、开发和制作,确保工程技术训练四年不断线。践行“学与做相结合、讲授与自主探究相结合、线上线下相结合和课上课下相结合”的工程能力培养模式。

07

深化产教融合

强化协同育人成效

秉承“共同建设、资源共享、实现双赢”的理念,学院各专业与地方行业企业积极开展校企合作,协同开展人才培养、科学研究、项目开发。学院先后与国家电网、福建加多宝、福建通达集团、厦门芯阳科技股份有限公司、全耀光电科技(厦门)有限公司等单位合作,建成实践教学基地21个,共建实验实训室2个。每年赴实践基地开展各类实习实训400余人次。

△校企合作签约仪式

△2020级学生赴以晴集团参观学习

08

加强实践教学条件

保障学生实践能力培养

学院建有省级高校“工业自动化控制技术与信息处理重点实验室”、省级“电工电子与高压变电站虚拟仿真实验教学中心”、电气信息应用技术研究所、遥感工程研究所、电子技术应用与创新基地和SMT生产实训中心等。教学实验室、实习基地面积13236平方米,设备1700余台套,教学科研设备总价值近2000万元。设有电机拖动、PLC、单片机等31个实验室和实训室。学院对实验室进行软硬件教学设备升级,完成了所有实验室的多媒体覆盖,实现了实践教学的信息化和网络化。

△三菱电机综合实验室

△三菱电机综合实验室

△SMT生产实训中心

△SMT生产实训中心

△5G通讯实验室

△5G通讯实验室

△高压变电站虚拟仿真实验室

△高压变电站虚拟仿真实验室

09

推进人才强院战略

提升教师专业能力

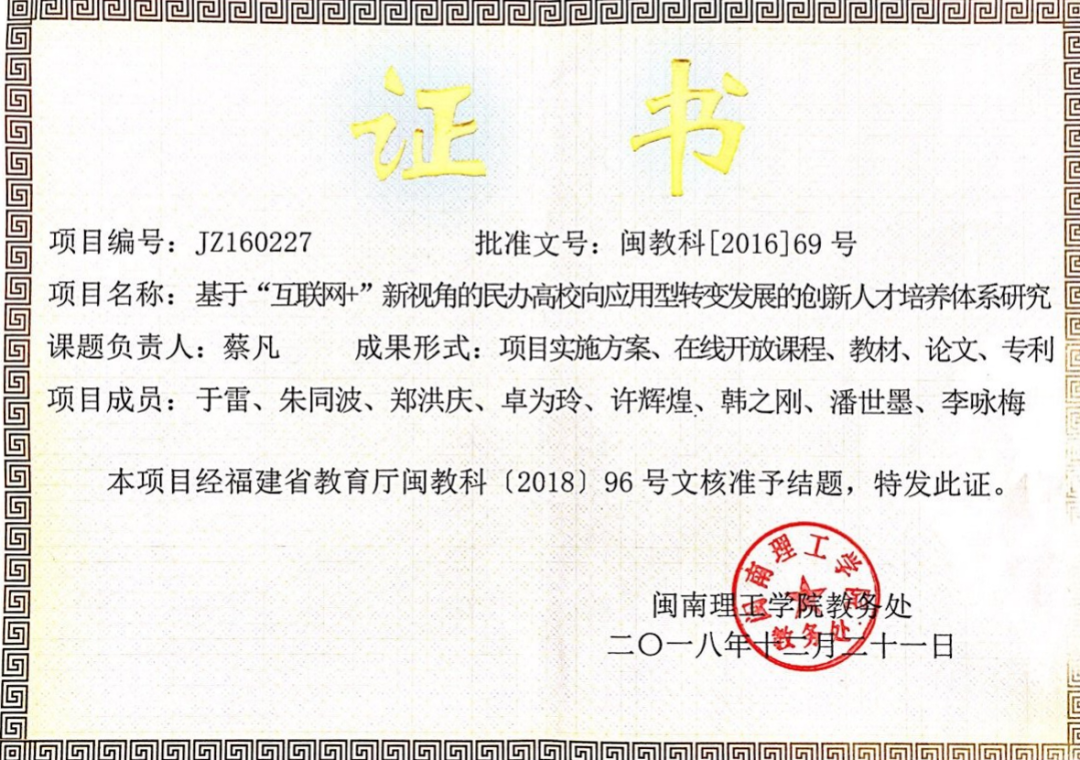

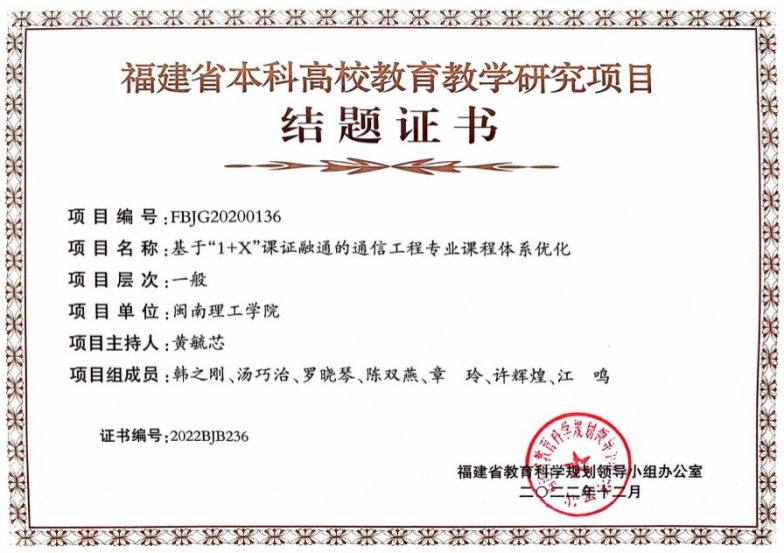

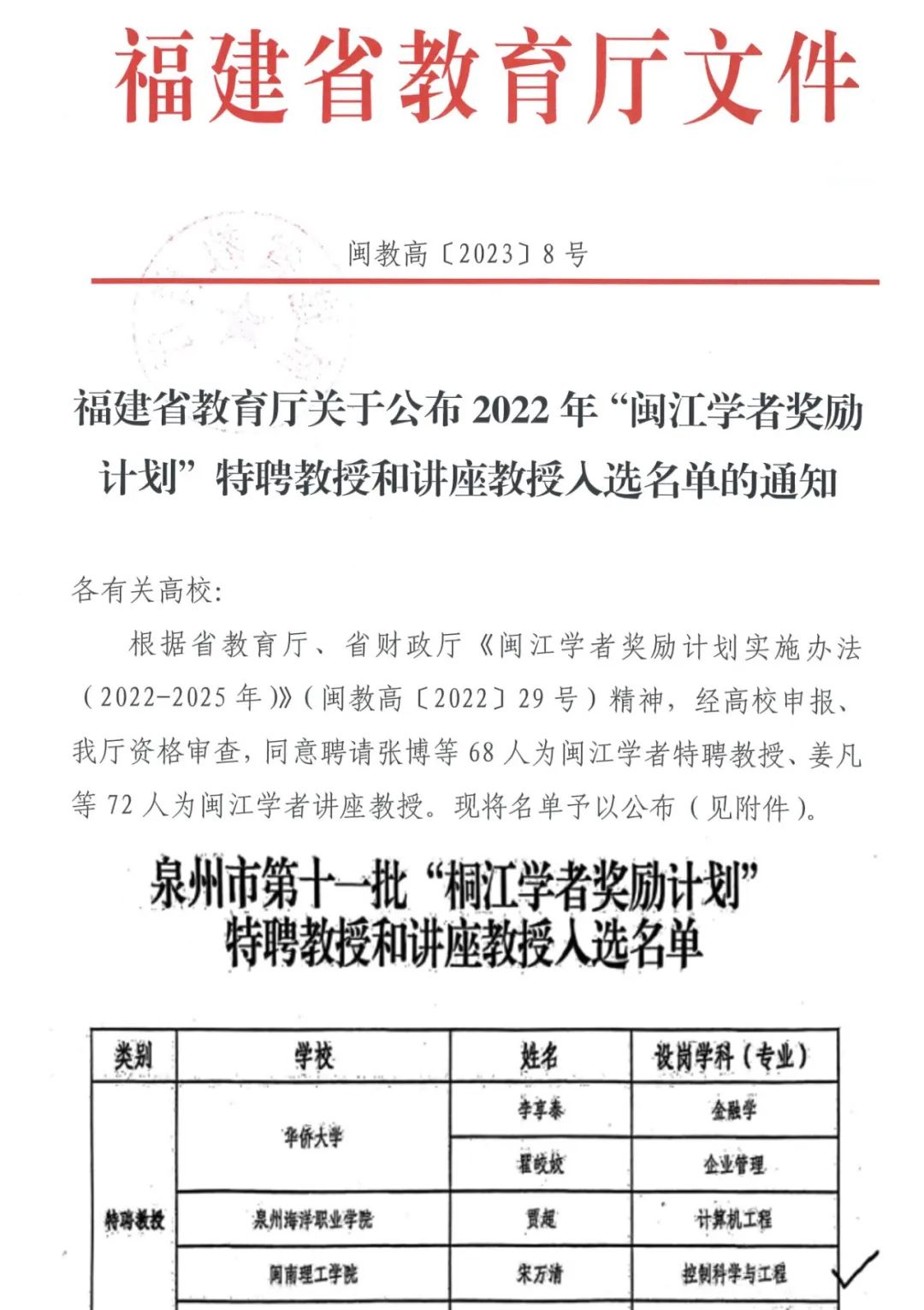

学院通过制定教师队伍建设规划,大力引进高层次、高水平优秀人才。通过组织各类专业培训、学术交流、企业挂职及院企合作等活动,加强对现有教师培养和锻炼,提升教师的教育教学水平和科研能力。学院出台相关政策,提供丰富资源,发挥教学团队教学研究优势,鼓励和组织中青年教师申报教改项目,参加各类教学竞赛,提升教师专业素养和教学水平。

学院现有专任教师55人,外聘教师37人。专任教师中具有正高级职称5人,副高级职称22人;具有博士学位6人,硕士学位38人。建有“遥感理论技术与应用”和“设备可靠性分析与应用研究”等5个科研创新团队。

学院教师近三年共主持福建省科技厅项目、福建省教育厅项目、泉州市科技局项目等40余项,校企横向课题11项,项目科研经费总计1100余万元。主持福建省一流课程4门,发表学术论文近60篇,获授权专利近30项,编写出版本科教材4部。5名教师在“全国高校电气类专业青年教师实践教学设计创新大赛”等教学竞赛中获国家级奖项6项,省级奖项1项;在校级青年教师讲课竞赛中有6人获优秀奖。

10

强化价值引领

促进学生全面发展

学院推进第一课堂和第二课堂的有机融合,培养学生综合素质。搭建学科竞赛平台,实施学练赛创一体化实践创新能力培养工程。梳理各专业职业技能目录,支持学生考取相应的职业技能等级证书。实施五育并举,促进学生全面发展。

近三年,学院学生参加各级各类学科竞赛420余人次,获省级以上奖项80余项;获国家职业资格证书163人次,发表论文4篇,获批国家发明专利(含软著、实用新型)9项。近三年组织参加“体育嘉年华”等文体活动200余场,参加人数达到3000余人次。成立了党员先锋队、晨曦服务队,组织党团志愿者参加海峡两岸纺织服装博览会等志愿服务活动,近三年累计2580余人次,累计服务时长12000余小时。党员骨干组织电子协会每月进行义务维修活动,利用暑期、寒假进行科技下乡。

11

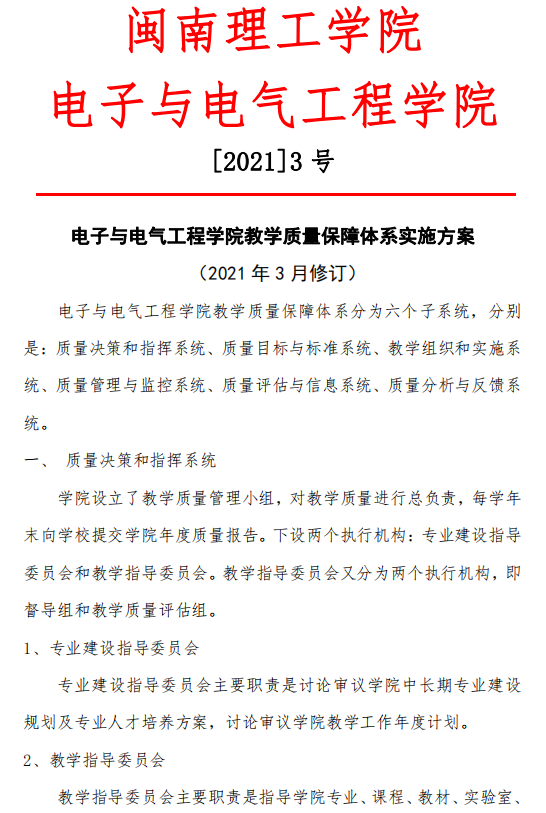

优化顶层设计

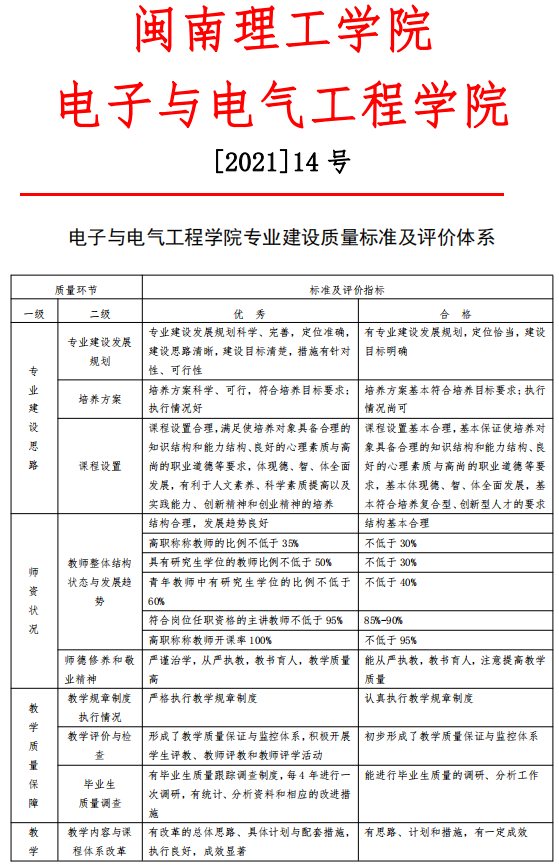

完善质量保障体系

学院对照工程教育专业认证标准,构建了校、院、专业三级质量监控体系,并以日常教学规范为主线,制定了本科教学主要环节的质量标准,形成“标准—执行—检查—评估—反馈—改进”的闭环质量保障体系。通过强化过程监控,树立榜样标杆,逐步形成了“五自”质量文化。

12

学院寄语

在全体师生的共同努力下,电子与电气工程学院在多个领域取得了显著成就,无论是教学质量、科研成果还是学生综合素质培养,都呈现出稳步上升的良好态势。

面对新时代高等教育的新要求和新挑战,学院仍有许多需要改进和提升的地方。因此,学院将以此次教育教学审核评估为契机,认真吸纳评估专家的宝贵意见和建议,制定切实可行的整改方案,不断优化教育教学资源配置,加强师资队伍建设,提升科研创新能力,完善管理服务体系,努力为师生创造更加优良的学习和工作环境。

未来,学院将继续秉承“正大气象,厚德载物”的校训精神,坚持内涵式发展道路,不断提升学院的办学水平和综合实力,培养更多高素质应用型人才,为服务经济社会发展作出新的更大贡献。

来源 | 电子与电气工程学院

编辑 | 陈皇琴

审核 | 许书烟

高招云直播

高招云直播