天津师范大学是天津百年师范教育的传承者,天津基础教育文脉发祥地,是天津市唯一面向基础教育输送优质师资的师范大学。学校教师自觉担负起立德树人根本任务,牢记为党育人、为国育才初心使命,以实际行动深刻践行教育家精神,切实将教育家精神内化为教书育人、科技创新、服务社会的本领,努力成为学生为学、为事、为人的“大先生”。让我们聆听他们的故事,领略他们的风采。

天津师范大学是天津百年师范教育的传承者,天津基础教育文脉发祥地,是天津市唯一面向基础教育输送优质师资的师范大学。学校教师自觉担负起立德树人根本任务,牢记为党育人、为国育才初心使命,以实际行动深刻践行教育家精神,切实将教育家精神内化为教书育人、科技创新、服务社会的本领,努力成为学生为学、为事、为人的“大先生”。让我们聆听他们的故事,领略他们的风采。 鲍国华

上下滑动查看完整内容

鲍国华,天津师范大学文学院教授。2015—2020年担任文学院科研、教学副院长,在中国语言文学一级学科评估、教育部本科专业审核性评估、师范专业认证等工作中认真负责,起到组织和带头作用。学科和专业顺利通过评估,并顺利通过师范专业二级认证。担任文学院汉语言文学专业建设负责人,先后获批天津市高校优势特色专业、天津市一流本科专业和首批国家级一流本科专业建设点。担任院教学督导组成员,促进学院教学改革创新和教学质量提升。

鲍国华教授热爱教育教学事业,从教22年来,一直坚守在教学第一线,坚持本科生课程教学,从未间断。开设本科生课程6门、硕士研究生课程2门、博士研究生课程2门,其中1门获天津市级精品课,1门获天津师范大学精品课。指导本科生毕业论文102篇,其中6篇获校级优秀论文;硕士学位论文25篇,其中1篇获校级优秀论文。在教学中坚持以德育人,将思想政治工作贯穿教育教学全过程,高质量地完成教育教学工作任务,生评教成绩名列前茅。努力推进教育改革创新,主持完成校级校改项目1项。曾获得天津市师德先进个人、天津师范大学师德标兵、天津师范大学研究生综合素养历练工作优秀导师等荣誉称号。

鲍国华教授注重完成具有创新性的高质量学术成果。入选天津市“131”创新型人才培养工程第二层次、天津市高校中青年骨干创新人才培养计划、天津市宣传文化“五个一批”人才。主持完成国家社会科学基金青年项目1项、中国博士后科学基金一等资助项目1项、天津市哲学社会科学研究规划项目2项,主持在研国家社会科学基金重点项目1项、国家社会科学基金重大招标项目子课题1项。发表论文100余篇,其中权威期刊论文1篇,CSSCI和北大核心期刊论文40篇,被《中国人民大学复印报刊资料》全文转载论文8篇。担任国家社会科学基金艺术类评审专家、教育部学位与研究生教育发展中心论文评审专家、教育部哲学社会科学研究项目评审专家、教育部院校评估专家、中国社会科学评价研究院A刊同行评议专家和国家一级学会中国鲁迅研究会理事兼副秘书长、中国近代文学学会理事、中国现代文学研究会理事、中国俗文学学会理事、中国茅盾研究会理事,天津市一级学会天津市解放区文学研究会副会长、天津市文学学会理事兼副秘书长等。参加各类学术会议70余次,多次作大会发言、主持及评议,在学术界具有一定的影响力。

黎跃进

上下滑动查看完整内容

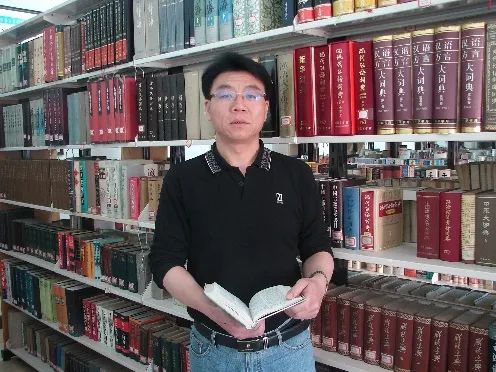

黎跃进教授,天津师范大学文学院比较文学与世界文学专业博士生导师、二级教授。在高校辛勤耕耘40余年,严谨治学,爱岗敬业,在教书育人和科学研究两方面都取得突出成绩,受到广大师生的普遍赞扬和热爱。

一、以德立身,敬业爱岗,具有示范和榜样作用

黎跃进教授严格要求自己,以“踏实做事、诚恳为人”为座右铭,在教师中起到了榜样作用。他是恢复高考的第一届(七七级)大学生,对新时期党的改革开放路线、方针、政策带来的社会发展和变化有深切的体会,表现出那一代学人特有的责任和担当,因而能自觉学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是他立足本岗深入贯彻中央精神,强化课程思政,牢记立德树人的光荣使命,引导学生树立远大人生理想。他结合专业特点,培育学生的世界眼光和中国情怀。几十年来,他把几乎将全部精力投入教学和科研,基本上没有节假日。他经常“泡”在学校,积极与学生互动,关心学生的成长,在一言一行中培养学生的高尚情操和良好修养,以饱满的精神和高度的责任心感染学生,赢得师生的普遍尊重,他被学生亲切地称呼“黎叔”。

作为学者,黎教授在“比较文学与世界文学”学科领域很有影响,他是中国东方文学研究会原副会长、中国印度文学研究会副会长、中国比较文学教学研究会常务理事,阿拉伯文学研究会理事;是国家社科基金通讯评审、教育部人文社科基金项目通讯评审,教育部博士学位论文抽检专家,被聘请为北京大学东方学工作室学术委员,北京外国语大学亚非系学科建设顾问,天津外国语大学比较文学所学术顾问,海南自由贸易港B类人才(柔性引进,2022),衡阳师范学院客座教授,大型学术丛书《东方文化集成》的编委,国家级出版项目“中印经典和当代作品互译出版项目”中方特约编审。

二、倾心育人,不忘初心,以“小”目标成就卓越课堂

黎教授将“教书育人,做一名优秀高校教师”作为人生理想,始终把工作放在第一位,一心扑在教学和科研上,他常说的所谓“小”目标即“每堂课必须给学生以实实在在的收获”,实际上目标并不小,对岗位的敬重和对学生的热爱使他的课成为“卓越课堂”,生评教成绩名列前茅。他的假期和周末闲暇几乎都投入到指导学生和科研工作中。他注重将科研成果转化为教学内容,为学生提供前沿学术信息、激发学生的学习兴趣和科研热情,极大地促进了教学质量的提高。有学生毕业后回忆黎老师的课:“我们的外国文学老师黎跃进,只能用一个字来总结:‘爽’,听他的课就是一种享受,属于男女通吃的那一类型!枯燥的文学也变得那么可爱了!”

因此,水滴石穿,他桃李满天下。本科学生之外,他培养的硕、博士研究生达一百二十余人,其中还有留学生和少数民族学生。毕业的研究生中不少已成为所在高校、科研院所的教学中坚和学术骨干。他本人也被聘请为学校教学督导,2019年被评为市级优秀教师,2020年获批享受国务院政府特殊津贴专家称号。

三、探索教改,丰富手段,产生良好的校内与社会效应

黎教授在教学中一丝不苟,不断探索提高教学质量的教学手段和方法,尤其是本科课程“外国文学史”的教学。他在汉语言文学专业课程体系中把握课程定位,教学中关注问题意识,提出问题,调动学生积极思维,引导学生分析问题,突出能力培养和训练。每年生评教中,他的课都得到学生的充分肯定,评语最多的是“讲课条理清晰”,“备课充分,上课精神饱满,富有启发性。”2015年有学生写道:“黎老师知识渊博,教学内容有广度和深度,重难点突出,语言风趣幽默,是最优秀的老师,责任心强。能上黎老师的课是我们的荣幸。”2010年“评师网”组织评选各省“最受欢迎教授”,黎跃进教授入选“天津市最受欢迎十大教授”。

他指导学生的“当代大学生外国文学阅读热点及其思考”获得市级“大学生创新计划项目”(2013)。他和教研室教师一起,编著了相关系列教材,获得2014年学校教学成果一等奖。他领衔的“比较文学”课程,获批天津市“市级精品课”(2009)。他作为主要骨干的教学团队,获批天津市市级教学团队(2014)。他主持的“外国文学史”课程进入第一批“国家级精品资源共享课”(2016),课程在“爱课程网”上网以来,访问学习量十多万人次,评论、讨论课程的帖子达二万多条,居同类课程之首,产生了很好的社会效应;同时也促进本校课程教学,网络教学与课堂教学结合,网络在线辅导答疑,推介学习资料,收到良好的教学效果。该课程于2020年获批国家级本科“一流课程”。

四、教学科研双兼顾,呕心沥血,科研成果突出

黎教授担任的本科课程是“外国文学史”和“比较文学”,研究生课程是“比较文学概论”、“中外文学比较专题研究”和“东方文学与文化专题研究”等。教学中他善于结合教学内容,在跨文化视野中观照中国传统文化,理性审视不同文化价值体系,树立学生的民族自豪感和自信心。主持学校首批哲学社会科学优秀教师“特色示范课堂”专项建设项目“文化自信与18世纪西方文学的中国叙事”,分析18世纪欧洲启蒙文学中的中国叙事,把握中国文化在西方现代性确立过程中的建构功能,让学生切实认识中国文化的独特价值和意义,收到很好的教学效果。他将教学成果、科研成果服务于社会,应邀到北京大学、南开大学、北京外国语大学、湖南大学、福州大学、深圳大学等数十所高校作学术报告,他多次应邀为北京大学东方文学暑期班授课,受到来自全国许多高校和科研院所的硕博士和青年教师的广泛好评。

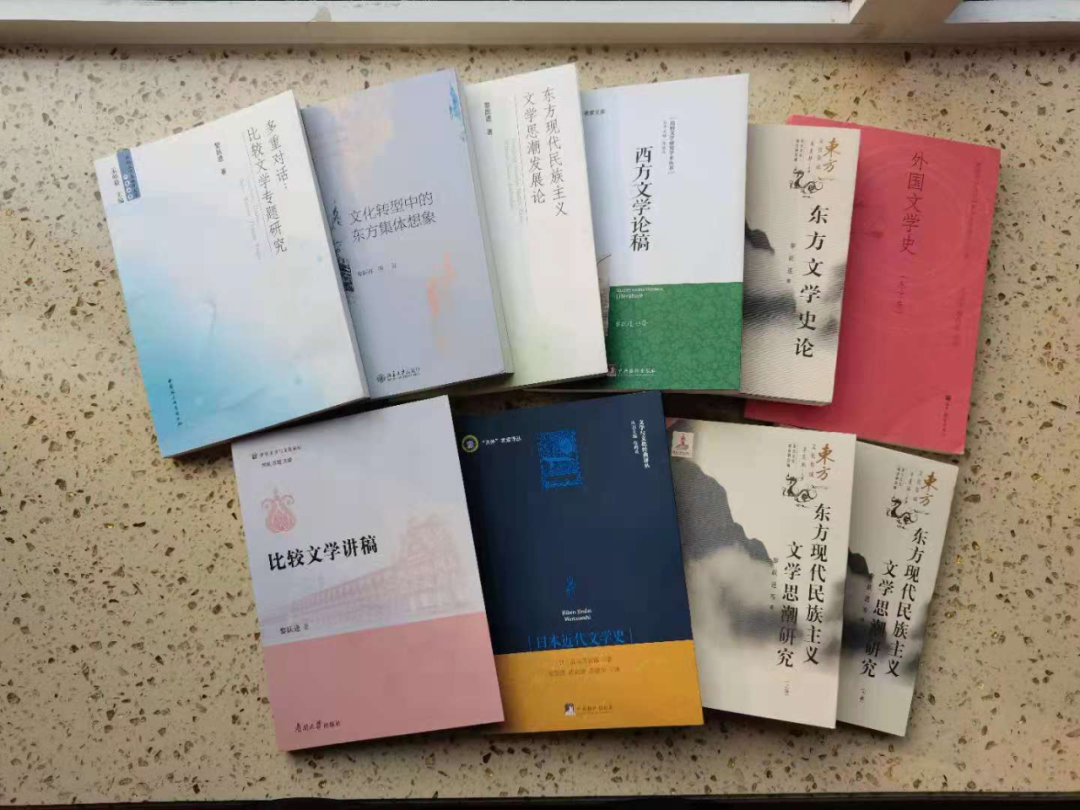

他以极大精力投入科研,长期从事外国文学、比较文学研究,已发表科研论文230余篇,参加《中国大百科全书》(简明版)、《世界文学发展比较史》《外国神话史诗民间故事鉴赏辞典》《比较文学学科理论》《先进文化与当代文学》《中印文化交流百科全书》《新中国60年外国文学研究》(第二卷,外国文学流派研究)《中国外国文学研究的学术历程》(第12卷,亚非诸国文学学术研究的历程)等40余种学术著作、教材和专业辞书的撰写,出版学术专著、译著20多种,著作包括几个系列:(1)“东方文学”宏观研究系列、(2)“东方现代民族主义文学思潮”研究系列、(3)“中外文学比较”研究系列、(4)“东方经典作家与中国”系列。主要著作有:《当代中外文学名著导论——一种比较文化的透视》(1992)、《外国文学新论》(1997)、《东方文学史论》(初版2000,修订版2012)、《文化批评与比较文学》(2002)、《世界文苑论谭——以亚洲文学为主体》(2004)、《湖南20世纪文学对外国文学的借鉴与超越》(2006)、《东方现代民族主义文学思潮发展论》(2011)、《多重对话:比较文学专题研究》(2012)、《东方现代民族主义文学思潮研究》(2014)、《西方文学论稿》(2014)、《近代日本文学史》(译著,2017)《文化转型中东方的集体想象》(2019)。《比较文学讲稿》(2021)、《夏目漱石与中国》(2022)、《泰戈尔与中国20世纪文学》(2024)等。

他的研究成果获得湖南省第七届社科优秀成果一等奖(2004),天津市社科优秀成果一等奖(2016)和二等奖(2018)。先后主持国家社科基金项目2项,省部级项目6项,参与国家重大社科基金项目2项。目前,他正在主持国家社科基金重大项目“丝路文化视域下的东方文学与东方文学学科体系建构”。

吕超

上下滑动查看完整内容

吕超,男,汉族,博士,中共党员,天津师范大学文学院、跨文化与世界文学研究院教授,博士生导师,文学系主任。主要研究领域为比较文学、科幻文学。现已主持国家级课题两项,省部级课题三项,发表论文六十余篇,出版专著五部,海外译著一部。先后赴香港中文大学(2008)、斯坦福大学(2009—2010)、牛津大学(2012—2013)、哈佛大学(2016)研修。主要的学术兼职有:中国比较文学学会跨学科研究分会副理事长(2024.4-),天津市比较文学学会副会长兼秘书长(2019.11-),中国比较文学学会教学研究分会理事(2022.4-)。获得的代表奖项有:天津市第十届青年教师教学大赛一等奖,霍英东教育基金会第十三届高等院校青年教师奖,天津市社会科学成果一、三等奖,第二届全国高校教学创新大赛天津赛区三等奖。入选天津市中青年骨干教师,天津市“131”创新人才培养工程,天津市宣传文化“五个一批”人才工程。迄今共指导博士研究生2名,硕士研究生29名(已毕业22名)。

王世凯

上下滑动查看完整内容

王世凯同志是我校文学院教授、天津市特聘教授、博士生导师。从教20余年始终坚守在教学科研第一线,治学严谨、学养深厚,始终坚持“立德树人”信念,坚守“潜心育人”准则,严于律己、精于树人。

一、严谨从教弘扬师风

王世凯同志严于律己、严谨从教,将“立德树人”的教育理念融入日常教育教学工作中。他从事语法学专业研究,主讲语言学概论、现代汉语等本科课程和语法学研究、普通语言理论等研究生课程。在专业课程讲授中,王世凯同志善于引导学生积极思考,关注学生夯实基础、活学活用,并将课程思政内容无缝对接到专业学习中,实现了专业研究与党的理论思想紧密结合。

二、勤于育人诠释师道

王世凯同志从教20多年来始终坚守在教学一线,倾心为学生传道授业解惑,一直承担“语言学概论”“现代汉语”等多门本科课程,以及“普通语言理论”“语法学研究”等硕士、博士研究生课程。

王世凯同志善于通过课堂教学、课外指导、学术讨论等方式指导学生成长成才。截至目前,他牵头指导的多个本科项目获得校级、市级大创项目,指导的硕士研究生中多人考取中国人民大学、东北师范大学、华东师范大学、中央民族大学、中国社会科学院、上海师范大学等高校博士。其中,多位毕业生因各方面表现优秀而留在中国社会科学院语言研究所、北京职业技术学院、绍兴文理学院等院所院校工作,多位硕士研究生到中学担任教师并成为业务骨干。

三、潜心科研教学相长

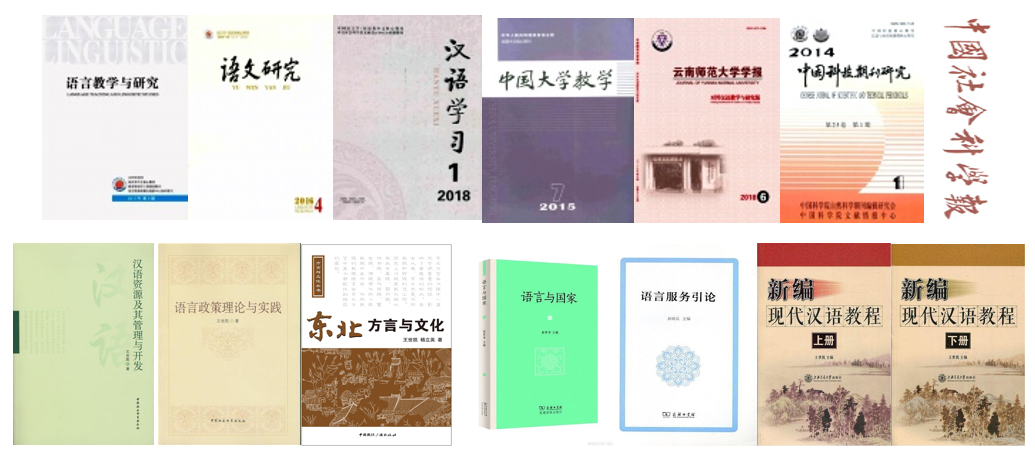

王世凯同志注重自树、潜心科研,重视教学科研互动,曾入选锦州市学术带头人、辽宁省百千万人才工程人选、辽宁省普通高校优秀青年骨干教师、辽宁特聘教授,2018年调入我校并受聘海河杰出教授岗位,入选天津特聘教授。目前主持(在研)国家社科基金重点项目1项、国家社科基金重大项目子课题1项,主持并完成国家社科基金青年项目、教育部人文社科项目、国家语委规划项目等各类项目15项;出版《现代汉语时量范畴研究》《语言政策理论与实践》《汉语资源及其管理与开发》等专著7部,合著《语言服务引论》《语言与国家》等5部,主编《新编现代汉语教程》(上、下)一套,先后在《光明日报》《语言教学与研究》等学术刊物上发表学术论文60余篇;获得教育部人文社科奖、辽宁省政府奖等科研奖励17项,各类教学成果奖15项。《语言资源与语言研究》等著作被中央民族大学等高校指定作为研究生必读书目,王世凯同志也受聘担任中国语文现代化学会常务理事、中国语言学会会员、世界汉语教学学会会员、全国高等学校现代汉语研究会会员、全国语义功能语法研究会副秘书长、教育部学位与研究生教育专家库成员、辽宁师范大学东北地域文化与文学艺术研究中心研究员、中国语文现代化学会汉语拼写教学专委会主任、国家社科基金项目同行评审专家、教育部人文社科项目评审专家、国家语委项目评审专家。

勤奋科研、严谨从教、律于自树、精于树人,王世凯同志牢记初心使命,始终将教书育人作为不二选择,立足本岗、传道解惑,用责任和担当助推学生成长成才。

温锁林

上下滑动查看完整内容

温锁林老师,天津师范大学文学院教授,博士生导师,汉语言文学专业学科带头人。温老师从事教育事业42年来,不忘初心,以教书育人为己任,忠诚党的教育事业,坚守高远的学术理想,以优良的师德、高超的教学水平、过硬的科学研究,在教师这一神圣的岗位上默默奉献,赢得了学生的高度赞誉和同行的好评。

一、爱岗敬业乐奉献

温老师从教42年,爱校如家,视学生如子女,把全部青春都无私地奉献给了他钟爱的教育事业,兢兢业业,不忘初心。多年来,温老师坚持给本科生授课,任劳任怨,勇挑重担。他为本科生讲授过的课程有《现代汉语》《语言学概论》等六门课,给研究生开设了《现代汉语语法研究》《语法学名著导读》等五门课,所授课程精心备课,效果良好。温老师最为与众不同之处是爱校如家,即使没有课,也坚持来校在办公室进行教学科研工作,几十年如一日,雷打不动,随时解答学生的问题,给他们最及时的指导,温老师经常说:“我就随时在办公室等着学生,作为老师,要让学生能够随时找到自己,学生有问题找不到老师那怎么办?”温老师以实际行动践行“教书育人,诲人不倦”的古训,成为学院里最受学生爱戴的好老师。

二、三尺讲台育英才

温老师不仅学术水平高,还是一位授课艺术高超的教学能手,在三尺讲台上也尽显身为人师的动人风采。众所周知,语言学课程的特点是咬文嚼字,逻辑性强,与具有生动故事情节的文学课程截然不同。温老师通过大量生动鲜活的语言材料来激活学生的兴趣,引导学生注重语言里蕴藏的规律,颠覆了学生对语言课的刻板印象。他的课堂总是充满了欢声笑语,智慧的火花不时点燃,那些语音、词汇、语法等专业术语与知识,在温老师的讲解下奇迹般地化枯燥为有趣,学生感受到的是语言的科学之美,逻辑思辨之趣。这种授课效果得益于他对中外语言理论方法驾轻就熟的运用,也得益于他对语言材料的通透的理解与把握。

在天津师范大学任教期间,温老师在历年生评教的得分上一直名列前茅,打分充分反映了学生的高度认可。温老师把在山西大学期间连续八年被学生评为“我心中的教学名师”视为自己的最高荣誉。2021年,温老师获得“天津师范大学优秀教师”荣誉称号。

三、人才培养结硕果

从2000年担任硕士生导师以来,温老师共培养了硕士研究生80余名,其中有18名硕士生考上了其他著名高校的博士,被同行称为培养博士的“专业户”。郞珺(2010级)考取美国俄勒冈大学博士研究生,胡乘玲、孔国兴(2012级)考取南开大学博士研究生,张宝(2014级)考取复旦大学博士研究生。

同时,温老师在本科生中开创了文学院“现代汉语学术科研班”,十几年来为很多热爱语言学的学生奠定了学术研究的基础,引导他们就此走上语言学之路。温老师每年都要指导本科生的学年论文、毕业论文各十余篇,是极为“抢手”的指导教师。

温锁林老师带领学生参加学术会议

温锁林老师夫妇与硕博士研究生合影

温老师从2016年起担任博士生导师,2019年起担任汉语言文字学专业学科带头人。培养多名博士,其中还有来自“一带一路”的外国留学生,他们将温老师的学术影响延伸到海外。每年均有温老师指导的本科生、研究生获批大学生创新项目、研究生科研创新项目。

四、青年教师引路者

温老师作为天津师范大学文学院汉语言文字学专业学科带头人,多年来一直注重培养青年教师,发展壮大科研团队的整体力量。温老师不仅积极引进高级人才,还着力帮助刚入职的青年教师实现从学者身份向教师身份的转变,给他们提供各种锻炼机会,指引发展方向,使他们能迅速适应学院的科研与教学环境。不少青年教师很快成长起来,短时间内获评高级职称,担任硕士生导师,成为了汉语言文字学专业优秀的青年骨干教师。

五、科研领域领军者

温老师不仅是教学名师,更是全国语法学界的著名学者。研究成果众多,已出版个人专著两部:《现代汉语语用平面研究》,北京图书馆出版社,2001年8月出版,2006年韩国新星出版社出版韩文版,被引超过200次;《语言与语言应用》,中国社会科学出版社,2003年6月出版。温老师主持并完成了天津市哲学社会科学规划基金项目《现代汉语口气研究》、教育部人文社会科学研究规划基金项目《当代汉语新兴构式的建构与功能》等多项科研项目。发表高水平学术论文百余篇,含权威语言学CSSCI来源期刊论文六十余篇。

温老师在语法学界的学术影响力可以通过两组统计数据来显示。2018年7月《15年来,中国语言学界谁主沉浮?来自文献计量学的分析》发布,该文统计了2001年至2015年长达十五年国内语言学CSSCI来源期刊的数据,温老师在2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年三个时间段内的发文量均位列前1%,全国近万名语言学者中仅有23人能在这三个阶段一直位列前1%,实属了不起的成就。作者黄月说:“这23位学者15年的学术生命力呈现稳定的旺盛状态,是中国语言文字研究领域的持续代表性学者。”另有由中国科学文献研究中心发布的《2006—2018年高校人文社科学者期刊论文排行榜(中国语言文学)》,该文依据的是《中国高校科研成果统计分析数据库》的统计数据,本榜单整理了中国语言文学学科综合指数排名前500名的学者,温老师在全国众多同行中排名106,最真实地反映了温老师在本学科的学术影响力与传播力。排名前500的学者中天津市只有五人上榜。

六、满分作文开创者温老师不仅在语法学界享有盛誉,他还曾担任教育部考试中心语文试题评价专家,为中学语文教学的改革做出了巨大贡献。最值得一提的是,他是我国满分作文时代的开创者。1998年主持山西省高考语文评卷工作中他首次给出十篇满分作文,此后成为惯例。为落实满分作文的评选,使高考作文的评阅实现真正的公平公开公正,1999年温老师又在高考语文评卷中设计并成功实施了“背靠背”的作文评卷模式,该模式在全国范围内的推广,为推动全国高考语文评卷改革发挥了重要作用并产生了重大影响。“满分作文”时代的开启,成为改革开放以来最值得关注的一项语文教育改革成果。

温锁林老师作为学界专家参加学术会议

在天津师范大学期间,温老师多次应邀到各高校及中学做学术讲座。并将多年来的语文教育改革经验成果加以总结,与博士生王倩合作完成《语言学与语文教育》一书,即将出版。

温锁林教授受邀在高校做学术讲座

四十年来,温锁林老师在走过的每一段征程中都踏上了坚实的脚印,创造了非凡的业绩,将汗水与智慧播撒在教育事业上,勤勤恳恳做学问,兢兢业业育良才。最后以一首抒发温老师心声的小诗做结:

此生无愧执教鞭,

杏坛育人四十年。

喜看桃李满庭芳,

报国圆梦乐无边!

供稿:文学院

图文排版:刘韦杉 任欣怡

责任编辑:肖卉如

高招云直播

高招云直播